Ménage à trois: Episode 10 – Théorie de l’interclassisme

Episode 10 – Théorie de l’interclassisme

Dans les épisodes précédents, nous avons examiné quelques cas de luttes sociales où la CMS se bat en liaison avec le prolétariat. Compte tenu du fait que les deux classes ont des intérêts fondamentalement opposés, comment se fait-il qu’elles luttent ensemble? Jusqu’où leurs luttes communes peuvent-elles aller, et quels fruits peuvent-elles porter ? Disons tout de suite que la rupture entre les deux classes est inscrite dans la mécanique du ménage et que les luttes interclassistes sont globalement perdantes. C’est ce que nous allons mieux comprendre en examinant les choses d’un point de vue théorique. Nous procéderons selon le plan suivant :

1 – Équilibre des trois classes

1.5 – Revenus et consommation du prolétariat et de la CMS

3 – Conclusion : échec inéluctable des luttes interclassistes

Annexe : Émeutes en France et en Angleterre

L’interclassisme que nous voulons examiner ici est uniquement celui qui consacre l’alliance de la classe moyenne salariée et du prolétariat dans une lutte commune. Ce n’est qu’un cas, historiquement particulier, d’alliance de classes. Il y en a eu bien d’autres, tant dans l’histoire du mode de production capitaliste que dans celle des modes de production antérieurs. Dans tous les cas, y compris celui que nous allons envisager, l’interclassisme unit momentanément deux classes aux intérêts fondamentalement antagoniques contre une ou plusieurs autres. On peut citer l’alliance du prolétariat et de la bourgeoisie dans leurs luttes contre l’aristocratie. Alliance qui n’a pas empêché celle de la bourgeoisie avec la noblesse pour réprimer les soulèvements des serfs, paysans pauvres et prolétaires. On peut retrouver des dynamiques similaires, avec des cocktails de classe variables, dans toute l’histoire du développement capitaliste : formation des États-nations dans les aires centrales de l’accumulation, luttes de libération nationale dans les périphéries, etc. La question mériterait une étude spécifique.

L’interclassisme qui nous concerne ici s’inscrit dans la structure même des luttes quotidiennes du prolétariat et de la CMS. Luttes quotidiennes au sens où elles restent revendicatives ou réformistes, mais luttes de masse, éventuellement violentes. Il s’agit d’une alliance entre deux classes, et non pas entre deux catégories de personnels, comme on peut le voir parfois (Air France 2018). Dans les cas que nous avons étudiés, il faut citer principalement les Printemps tunisien et égyptien et, quoiqu’à un moindre degré, la lutte contre la Loi Travail en France. Ces conflits peuvent être dits quotidiens, mais ils sont majeurs, au sens où ils englobent un grand nombre de prolétaires et de membres de la CMS répartis dans de nombreux secteurs sur plusieurs zones géographiques d’un pays.

Notre objet n’est pas l’interclassisme politique des années 1930. Les Fronts Populaires français et espagnol ont été une alliance entre des partis de la petite ou moyenne bourgeoisie et des partis représentant le prolétariat. Les fractions radicales du prolétariat étaient contre les Fronts Populaires, qui voulaient leur faire reprendre le travail ou militariser les colonnes dans l’intérêt du capital. Mais même les prolétaires réformistes n’affichaient pas toujours les mêmes objectifs que leurs représentants. Quoi qu’il en soit, nous n’avons pas à entrer dans les subtilités inhérentes aux rouages de la représentation politique prolétarienne de jadis. Nous limiterons notre étude de l’interclassisme à la période actuelle, celle que nous avons couverte avec les études de cas précédentes. Celle-ci ne comporte plus d’organisation de classe(s) au sens fort. Les luttes auxquelles nous nous intéressons sont politiques, au sens où elles impliquent nécessairement un rapport à l’État (nous verrons de quelle façon) ; cependant, elles ne connaissent que rarement une formalisation organisationnelle d’envergure. Cela n’empêche pas de repérer les classes en tant qu’acteurs historiques. En outre, il s’agit de situations où le capital repose sur ses propres bases et contrôle toute la société – même quand il reste quelques pans de formations sociales pré-capitalistes. La survivance d’archaïsmes éventuels dans les rapports sociaux est à prendre en compte. On sait qu’ils ont joué un certain rôle dans les luttes (Tunisie 2011). Mais la population active des sociétés que nous considérons est majoritairement composée de salariés, membres du prolétariat ou de la classe moyenne salariée. Par ailleurs, nous ne considérerons pas dans ce qui suit les rapports idéologiques entre les trois classes. Nous nous concentrerons sur les situations de lutte ouverte et essaierons de comprendre la mécanique profonde du ménage à trois.

1 – Équilibre des trois classes

1.1 – Le ménage à trois (rappel)

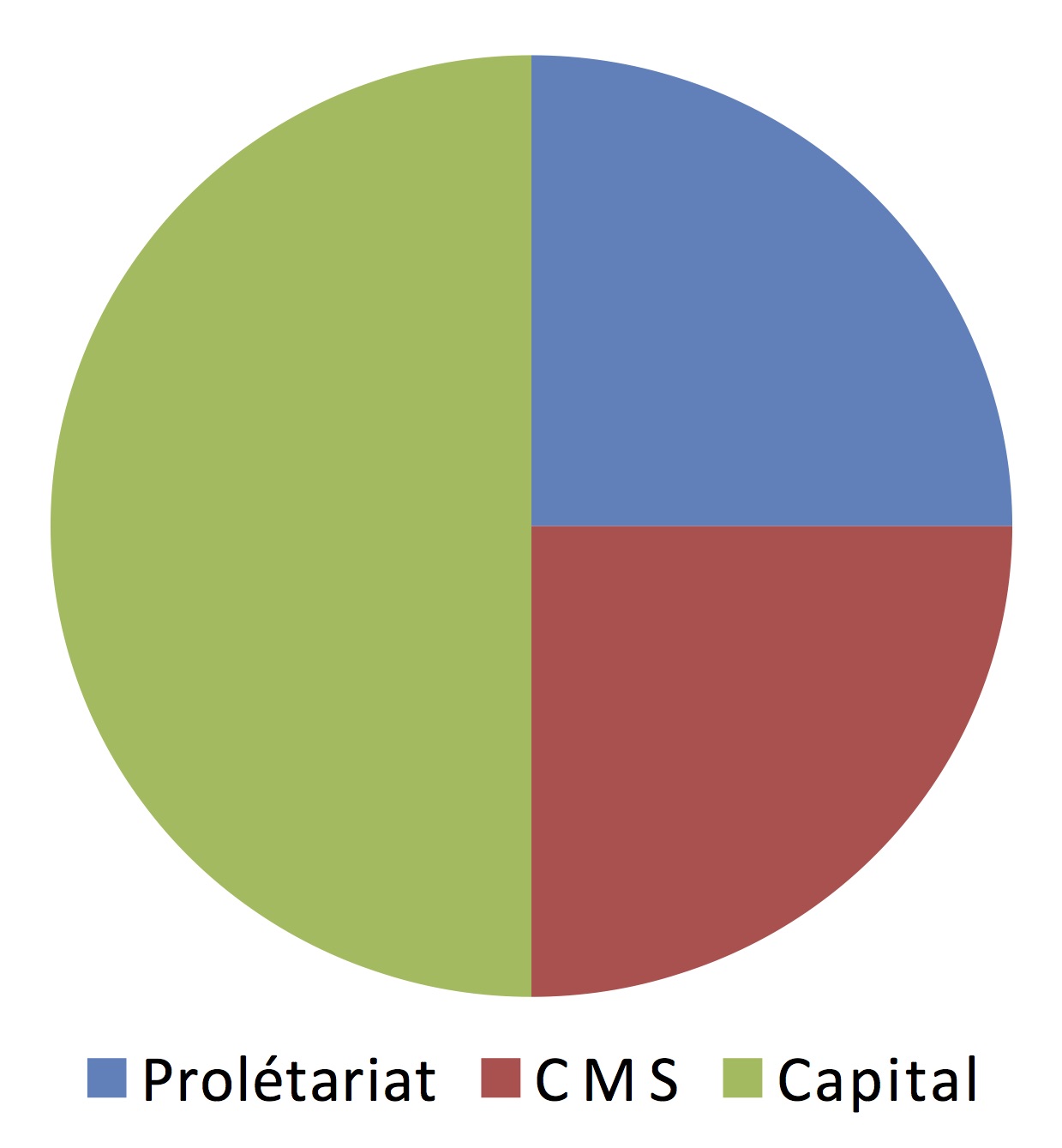

Graphique 1 : Le ménage à trois

Le graphique ci-dessus est une représentation schématique des rapports entre les trois classes du MPC. Les proportions n’ont aucune valeur réaliste. C’est ici l’occasion de prévenir une confusion, celle qu’on pourrait faire entre la formule trinitaire de Marx (cf. Le Capital, Livre III, chap. 48) et notre ménage à trois. La formule trinitaire de Marx rassemble les trois principaux revenus dont le total est équivalent à la valeur nouvelle créée pendant la journée sociale de travail : le salaire (pour le travail), la rente (pour la propriété foncière) et le profit et l’intérêt (pour le capital). Dans le ménage à trois, la classe moyenne salariée prend la place de la propriété foncière. Ce n’est pas que cette dernière et la rente qui en dérive n’existent plus. C’est que les propriétaires fonciers sont devenus des capitalistes parmi les autres. Tandis que, dans la phase de la domination formelle du capital, la propriété foncière formait une classe en soi et pour soi (l’aristocratie), dotée d’un pouvoir politique aboutissant par exemple aux lois sur le blé en Angleterre jusqu’en 1846, ou au protectionnisme agraire, sous Bismarck et après, en Allemagne. Ce pouvoir politique de la propriété foncière entravait la rentabilité du capital. On peut dire que dans les centres de l’accumulation ce pouvoir a pratiquement disparu après la Première Guerre Mondiale. C’est alors que la gauche communiste germano-hollandaise a développé la thèse selon laquelle le prolétariat est seul face au capital dans le processus révolutionnaire. Cette thèse – qu’on associe au nom de Gorter, le théoricien qui la mit en avant contre Lénine et la quasi-totalité de la IIIème Internationale1 – s’est conservée jusqu’à aujourd’hui, mais en se transformant. Chez Gorter, « seul face au capital » ne voulait pas dire que la société capitaliste ne comportait pas d’autre classe que prolétariat et bourgeoisie, mais que dans les aires centrales du capital le prolétariat ne pouvait former aucune alliance avec les autres classes, notamment la paysannerie. Souvent, le sens donné aujourd’hui à la formule de Gorter est qu’il n’y a plus que deux classes dans le MPC. Le ménage à trois indique qu’il y a bien une troisième classe dans le MPC pleinement développé, sans compter les innombrables survivances pré-capitalistes et formes de transition vers le capitalisme (métayage, etc.) qui existent encore dans le monde.

Les développements du capital en domination réelle ont fait apparaître la nécessité d’une classe qui assume en même temps les fonctions du travail intellectuel, s’autonomisant au fur et à mesure que le travail manuel se déqualifie et que la science devient une force productive directe, et celle de l’encadrement capitaliste, s’élargissant proportionnellement à la croissance du capital. Dans la société spécifiquement capitaliste, donc, trois classes sont confrontées les unes aux autres. On peut, de façon circulaire, imaginer qu’elles s’affrontent à deux contre une :

-

le prolétariat, allié au capital, s’attaque à la classe moyenne salariée ; cette situation est, pour le moment en tout cas, exclusivement théorique ;

-

le capital et la CMS s’attaquent au prolétariat ; il s’agit de la configuration que nous rencontrons chaque fois que l’alliance entre prolétariat et CMS est rompue par la CMS qui réclame la fin des luttes et le retour à l’ordre ;

-

le prolétariat et la CMS attaquent le capital (ou s’en défendent) ; cela correspond aux luttes interclassistes que nous avons analysées ou évoquées dans les épisodes précédents, et que nous allons maintenant envisager de façon plus théorique. Pour cela, nous partirons de la production et de la répartition de la valeur nouvelle créée par le travail productif du prolétariat et de la CMS.

1.2 – Origine de la valeur nouvelle

Quelle qu’en soit la formule, la lutte entre les trois classes porte sur le partage de la valeur nouvelle résultant de la journée sociale de travail. Au terme de la journée de travail, une valeur nouvelle (v+pl) a été créée par le travail nécessaire (TN) et le surtravail (ST) du prolétariat, ainsi que par le travail nécessaire et le surtravail de la fraction productive de la CMS.

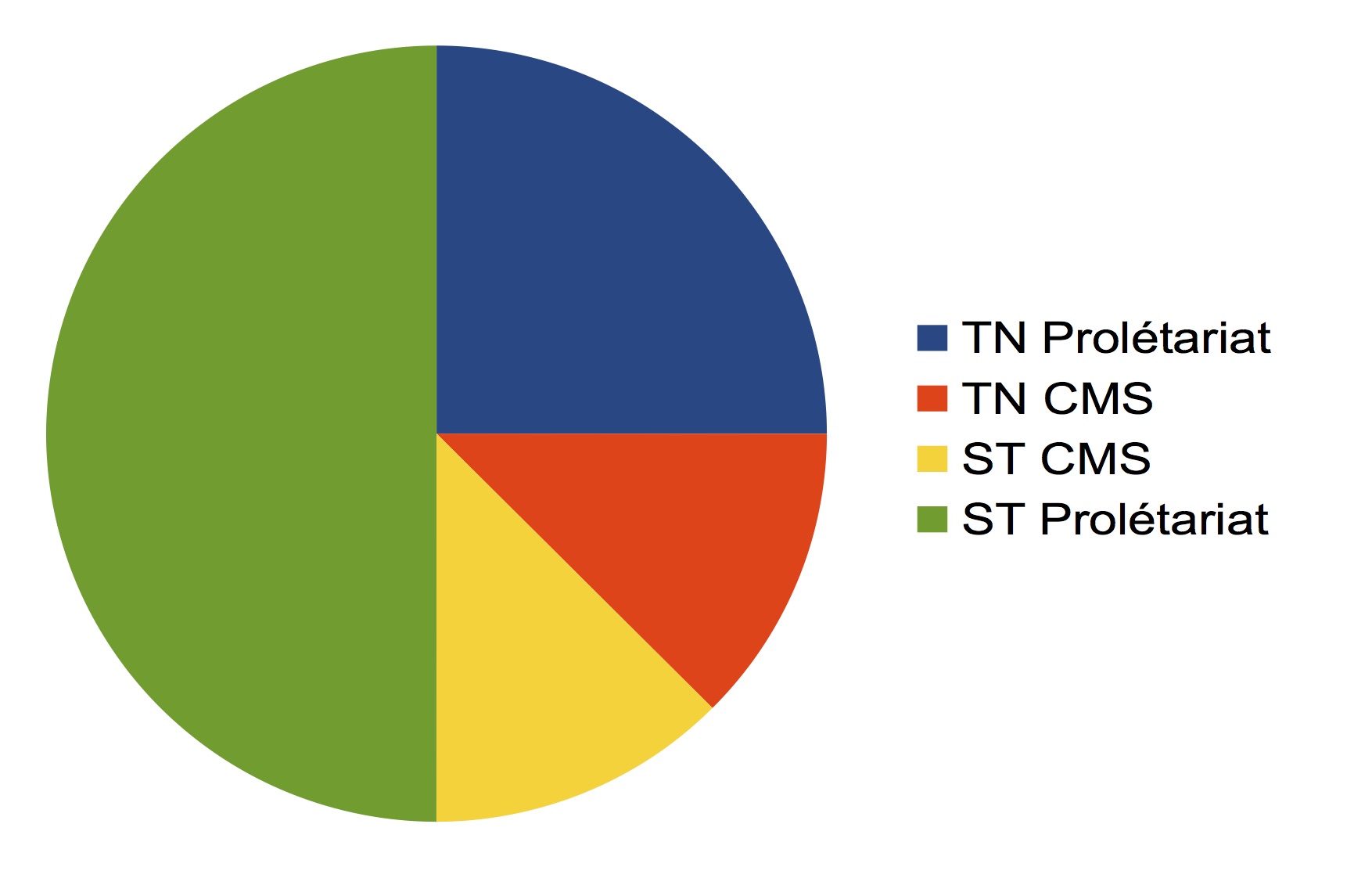

Graphique 2 : Origine de la valeur nouvelle

Dans le graphique 2 on observe que le taux d’exploitation du prolétariat est nettement plus élevé pour le prolétariat que pour la CMS. On fait en effet l’hypothèse que, même en ne considérant que la partie productive du travail de la CMS, celle-ci est moins exposée au renforcement de l’exploitation que le prolétariat2.

La valeur nouvelle va se répartir entre les différentes classes et former leurs revenus respectifs.

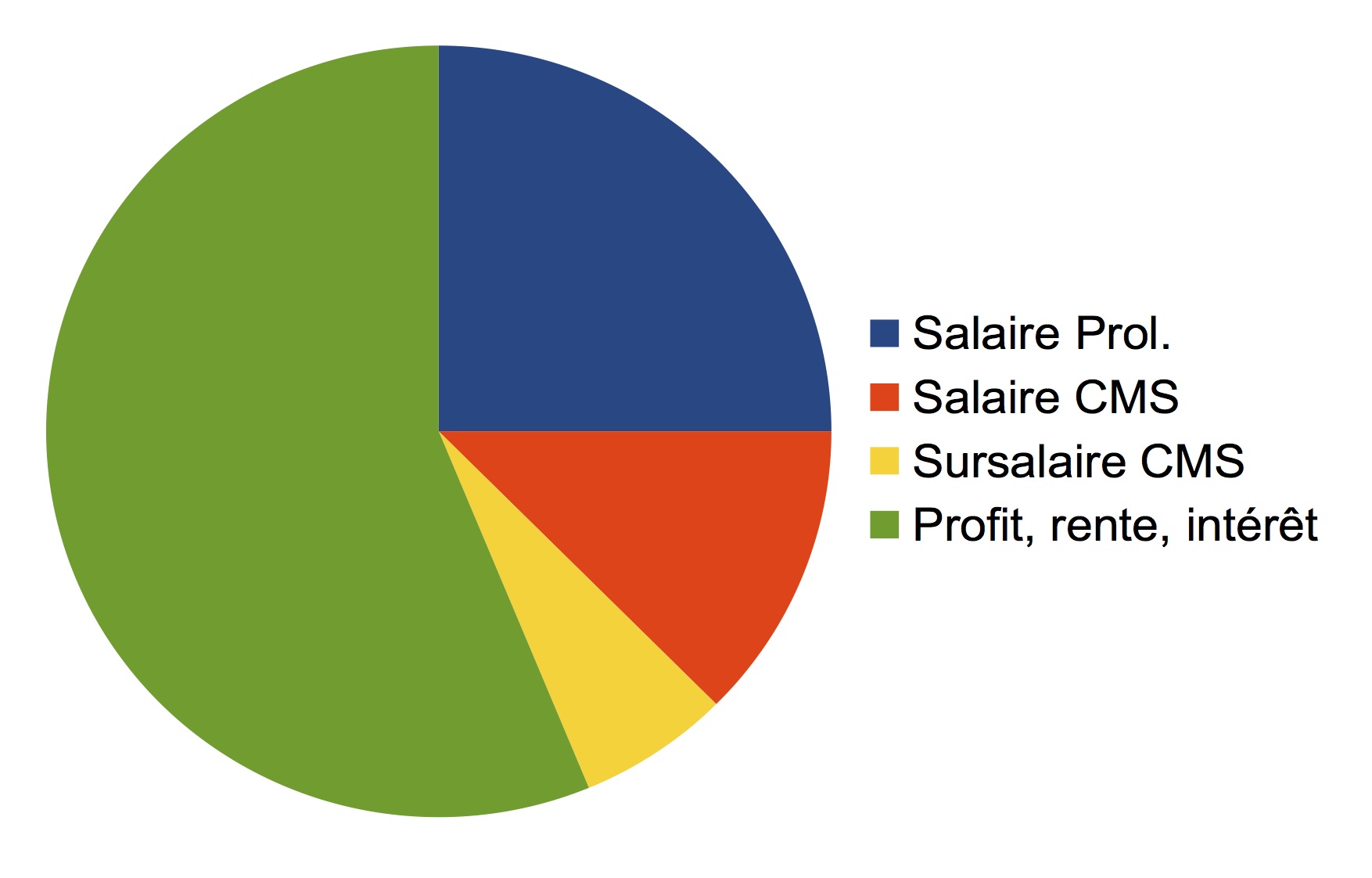

Graphique 3 : Revenus des trois classes

En ce qui concerne le prolétariat, les choses paraissent simples. La part de la valeur nouvelle qui correspond à son travail nécessaire est constituée par la masse salariale. Cela inclut le salaire net et les cotisations sociales (parts patronale et salariale), donc les retraites, les indemnités de maladie, les allocations chômage, etc. Le graphique 3 ne fait pas apparaître le complément de revenu qui lui vient sous forme d’aides directes de l’État, comme le RSA (revenu de solidarité active) et les APL (aide personnalisée au logement) en France, les foods stamps aux États-Unis, etc. Nous y reviendrons plus loin (voir § 1.5).

En ce qui concerne la classe moyenne salariée, dans l’Épisode 2 au § 2.4 nous avons distingué entre salaire (correspondant à la valeur de la force de travail) et sursalaire (correspondant à la « prime d’allégeance » que le capital verse à l’encadrement). Les deux grandeurs se confondent dans un salaire unique. C’est par l’analyse qu’on doit les distinguer. Et ce salaire unique donne lieu à la même distinction entre salaire direct et salaire indirect que pour le prolétariat. La CMS touche un salaire, qui est couvert par v, et qui correspond à son travail nécessaire. Son sursalaire, au contraire, est pris sur la masse de plus-value sociale qu’elle-même et le prolétariat ont produite et que le capital lui accorde pour ses services d’encadrement. Quel est le montant de cette prime ? Il dépend de deux facteurs : de la masse totale de la plus-value disponible, donc de la productivité du travail (productif) du prolétariat et de la CMS réunis ; et des rapports de force que les trois classes établissent entre elles. Comme le prolétariat, la CMS touche un complément de revenu sous formes d’aides diverses de l’État, que nous ne faisons pas apparaître dans le graphique 3. Dans les pays centraux, ces sommes peuvent être assez conséquentes.

Nous arrivons aux revenus du capital. Ils sont entièrement formés par la plus-value issue du travail (productif) du prolétariat et de la CMS. Leur masse dépend du rapport de force entre le capital d’un côté et le prolétariat et la CMS de l’autre. Leur forme est connue : profit, intérêt, rente. Il n’est pas nécessaire d’entrer ici dans le détail des mécanismes de la répartition de la plus-value sociale entre ses trois formes canoniques, qui se rapportent aux trois formes fondamentales de la propriété capitaliste : le capital productif, le capital porteur d’intérêt et la propriété foncière.

Il ressort de ce qui précède que la quantité de valeur nouvelle disponible à la fin de la journée de travail est déterminée par la somme v+pl résultant du travail productif du prolétariat et de la CMS. La masse et la répartition de v et de pl entre les classes résultent de la mécanique du ménage à trois, c’est à dire par la lutte des classes. Nous savons que les rapports de force entre les différentes classes ne sont pas équivalents. Si le prolétariat et le capital sont dans un rapport de confrontation permanente pour le partage de la journée de travail, il n’en va pas de même pour les rapports de la CMS avec les deux autres classes. Ainsi, selon la conjoncture, la masse des salaires correspondant au travail nécessaire du prolétariat peut augmenter au détriment du (sur)salaire de la CMS ou des profits du capital. Ou, à l’inverse, les profits du capital peuvent augmenter au détriment des salaires de l’une ou des deux classes salariées. De son côté, la CMS n’est pas dans un rapport de force permanent, comme le prolétariat. Certes, elle discipline le travail du prolétariat et contribue donc à sa productivité, mais ce n’est pas elle qui empoche directement le surcroît de plus-value ainsi dégagé. Pour obtenir la part de sursalaire qu’elle estime mériter, la CMS compte plutôt sur le bon vouloir des patrons. Le (sur)salaire de la CMS dépend essentiellement de l’abondance ou de la pénurie de plus-value dans le rapport entre prolétariat et capital. La CMS n’y intervient que de façon auxiliaire. Elle n’établit un rapport de force avec l’une ou l’autre des autres classes que dans certains moments critiques de la reproduction sociale, ainsi que nous l’avons vu dans les épisodes précédents, lorsqu’elle se jette dans la bagarre en alliance avec le prolétariat, pour éventuellement se retourner contre lui dans un deuxième temps, ou lorsqu’elle prend l’initiative toute seule (Iran 2009, Israel 2011, etc.).

1.4 – Revenu et consommation des capitalistes : l’État

La détermination de la façon dont chaque classe utilise ses revenus permet de préciser les enjeux de leurs luttes et, par suite, les tendances de la reproduction de la société capitaliste dans la configuration du ménage à trois. Pour ce qui est des deux classes salariées, la réponse est assez simple, comme nous le verrons plus loin. En revanche, l’utilisation par les capitalistes de leur revenu demande une analyse plus complexe.

Considérons le capital en général. Son revenu, entièrement composé de plus-value, est dépensé de différentes façons, comme on le verra dans le graphique 5 (§ 1.4.3). Quelle que soit sa forme immédiate (profit, rente ou intérêt) une partie des revenus du capital est réinvestie comme capital additionnel. Peu importe ici qu’il s’agisse de capital productif ou improductif, financier ou industriel, etc. Ce qui compte c’est que la masse de capital réinvestie soit aussi grande que possible, afin d’assurer une expansion ultérieure aussi rapide que possible, etc. Telle est la logique du MPC. Cependant, une part de la plus-value disponible doit être utilisée à d’autres fonctions. Passons rapidement sur la consommation personnelle des capitalistes : quel que soit le luxe dans lequel ils vivent, les capitalistes ne sont pas très dépensiers relativement à la masse de leurs revenus. Outre leur consommation personnelle et l’investissement, une part très importante de leurs revenus doit être consacrée à leur consommation collective, c’est-à-dire à l’État. En règle générale, l’armée, la police, la justice, l’école, l’administration, le gouvernement, etc. sont des postes de dépense et des secteurs d’activité dont la classe capitaliste assume le coût de façon collective. C’est d’ailleurs pour cela qu’ils sont regroupés dans un organe spécifique, l’État, extérieur à la sphère des capitaux et à leur concurrence réciproque. Comment s’effectue ce processus de consommation collective ? Il faut entrer ici dans un certain détail.

1.4.1 – Financement de l’État : théorie de l’impôt

Dans l’Épisode 2 de notre feuilleton, au § 2.4, nous écrivions :

« De même qu’ils stérilisent une partie de la plus-value sociale à des usages improductifs mais nécessaires (police, armée, banques…), de même les capitalistes en consacrent une partie à verser comme sursalaire aux salariés de la classe moyenne. ». (italiques ajoutés, ndr)

Il faut apporter ici quelques précisions, pour bien marquer la différence entre la formation de capital improductif (banques, assurances, commerces, etc.) et la dépense par les capitalistes d’une part de leurs revenus à l’achat de services comme la police ou l’armée. Dans le premier cas, on est en présence d’une activité qui ne produit pas de plus-value, mais qui permet de toucher le profit moyen. Dans le deuxième cas, l’activité est improductive aussi (elle ne produit pas de plus-value), mais elle n’entre pas dans la péréquation générale du taux de profit et ne donne donc pas droit au profit moyen. Pour les capitalistes, elle est un pur frais. Cela dit, dans les deux cas, la valeur consacrée à ces activités est prise dans le pool de la plus-value sociale. Il s’agit de bien comprendre que le budget de l’État, compris au sens large incluant les collectivités locales, est entièrement issu du stock social de plus-value. C’est ce que le graphique 4 essaie d’expliciter.

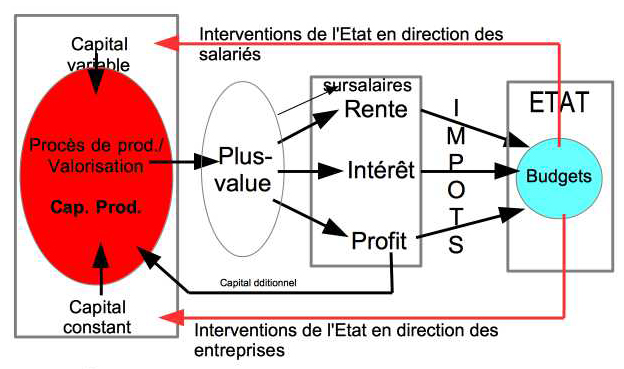

Graphique 4 : De la valorisation du capital au financement de l’État

Par cette ponction et ce transfert, la plus-value devient de la « valeur en général » que l’État va pouvoir répartir entre des postes de dépense de toutes sortes, parmi lesquels il y a bien sûr les salaires des travailleurs de la fonction publique, donc la reproduction de la force de travail de ses prolétaires, le sursalaire de ses cadres, etc. C’est ce qui arrive aussi dans la formation de capital improductif, sauf que les salaires des fonctionnaires ne sont pas un investissement en capital variable. En tout cas, cela ne change pas le principe de fond. Les recettes de l’État ont toutes leur origine dans la plus-value provenant de la sphère productive. C’est évident pour les impôts que les capitalistes versent à l’État sur leurs revenus. Mais une bonne partie du financement de l’État vient des impôts levés sur la population dans son ensemble, notamment les salariés du prolétariat et de la classe moyenne. Peut-on dire que cette deuxième source de financement de l’État est de la plus-value ? Oui, malgré les apparences. Le salaire du prolétariat correspond aux marchandises qu’il lui faut pour sa reproduction en tant que force de travail. Cependant, le prix de ces marchandises inclut généralement une taxe sur la consommation (TVA et taxes diverses). Il se peut aussi qu’il paie des impôts sur le revenu. Ces taxes et impôts sont inclus dans le salaire v. Il semble donc que la masse salariale v contribue au financement de l’État, dont la source serait la plus-value et les salaires. Ce n’est pas le cas. Selon une conception très répandue de la démocratie, les impôts seraient le prix que les citoyens paient pour les services que leur rend l’État, comme l’école ou la sécurité, etc. Il faudrait alors considérer ces services comme faisant partie du panier des subsistances nécessaires que le prolétariat et la CMS achètent avec leur salaire. Cette conception repose sur une fiction idéologique de l’État analogue à celle du contrat social : de même que les individus-Robinson auraient signé un contrat entre eux pour se réunir en société, ils auraient aussi établi un contrat entre eux-mêmes et l’État ! Pourtant, l’impôt n’achète pas les soi-disant services de l’État. D’abord parce qu’il n’y a pas de rapport entre l’impôt payé et les services obtenus, et ceci en raison de la fonction redistributrice du budget de l’État, qui lève l’impôt d’un côté et en redistribue le produit de l’autre. Ensuite parce que la plupart des services rendus par l’État aux citoyens leur sont délivrés sans qu’ils aient le choix, sans qu’ils en aient fait la demande. Enfin parce que « l’intérêt général » auquel répondrait de nombreuses fonctions de l’État (réseau routier, police, défense, etc.) n’existe en fait qu’en conséquence des besoins du capital.

Le salaire correspond à la valeur des marchandises nécessaires à la reproduction des salariés. Les impôts n’en font pas partie. Pour que les salariés puissent payer leurs impôts et acheter les marchandises nécessaires au prix augmenté des taxes, le capital inclut dans le salaire un supplément qu’il prend sur ses propres revenus, c’est-à-dire sur la plus-value socialement disponible. Le niveau de vie du prolétariat ou de la CMS ne s’en trouve pas augmenté. En effet, le supplément correspondant aux impôts et taxes passe de la poche des capitalistes à celle des salariés, mais repart aussitôt vers l’État. Nous allons tenter de comprendre les raisons de ce mystérieux tour de passe-passe.

Le graphique 4 montre que la plus-value sociale totale se divise en 4 partie : la rente, l’intérêt et le profit – auxquelles s’ajoute le sursalaire de la CMS. Dans ce schéma, on fait abstraction du tour de passe-passe que nous avons décrit, et qui consiste à verser aux salariés un surcroît de salaire qu’on leur reprend aussitôt par les impôts et taxes. Cela s’applique aussi aux salaires de la CMS, y compris à la fraction sursalaire. Dans ces conditions, il n’y a que la rente, l’intérêt et le profit qui contribuent au budget de l’État. Le budget de l’État est alimenté par des ponctions directes ou indirectes sur ces formes de la plus-value.

Il faut donc considérer que l’impôt est, dans sa totalité, un transfert de plus-value du capital à l’État. Deux questions se posent ici :

1.4.2 – Prélèvements fiscaux et taux d’exploitation

La première question est de savoir pourquoi le capital procède à ce détour apparemment inutile. Pourquoi les capitalistes ne vendent-ils pas leurs marchandises hors TVA, en payant directement à l’État l’équivalent de celle-ci ? Il serait alors possible de baisser les salaires en proportion. On peut poser la même question pour l’impôt sur le revenu. Pourquoi les capitalistes paient-ils un supplément de salaire que le salarié (imposable) reverse aussitôt à l’État sous forme d’impôt ? Dans les deux cas (impôts indirects et directs), l’explication est sans doute multiple. L’histoire et les habitudes fiscales des différents pays, même avant la stabilisation du MPC sur ses propres bases, jouent certainement un rôle dans l’explication de ce drôle de tour de passe-passe. Mais surtout, faire passer une partie du financement de l’État par la poche des salariés permet d’ajuster les salaires après impôts.

Si les capitalistes décident qu’il faut augmenter le budget de l’État, ils peuvent opter pour une hausse de la TVA. Or l’augmentation de la TVA accroit le prix des subsistances nécessaires au prolétariat et à la CMS. En situation d’équilibre, les salaires s’ajustent à la hausse, de sorte que le niveau de vie du prolétariat et de la CMS est maintenu. La hausse de la TVA se traduit alors par une baisse de la masse de la plus-value disponible pour les capitalistes, au bénéfice de l’État qui empoche un surcroit de TVA. Mais à l’opposé, il suffit que le rapport de force prolétariat/capital soit défavorable au prolétariat (par exemple en cas de chômage élevé) pour que la hausse de la TVA ne se répercute pas dans les salaires nominaux. Dans ce cas, la mesure équivaut à une baisse des salaires nets de taxes. Cette baisse des salaires semble permettre aux capitalistes d’augmenter leurs profits. Mais, en réalité, elle finance la hausse de la TVA. L’opération est neutre pour les capitalistes, qui paient la même masse salariale et empochent les mêmes profits. Elle est positive pour l’État, qui augmente ses recettes fiscales. Autre possibilité, très fréquente d’ailleurs : si le budget de l’État reste constant, c’est-à-dire si l’État compense la hausse d’un impôt s’appliquant aux salariés par la baisse d’un autre impôt de même type, on est en présence d’une opération neutre pour le capital dans son ensemble comme pour l’État. La hausse d’une forme d’impôt et la baisse d’une autre forme revient à faire porter la baisse des salaires réels sur telle catégorie de la population plutôt que sur telle autre, par exemple sur les retraités plutôt que sur les actifs. Mais si une baisse s’applique à l’impôt que paient directement les capitalistes, soit sur leurs bénéfices, soit sur leurs revenus personnels, la hausse concomitante de la TVA, c’est-à-dire la baisse de salaire net, équivaut (à budget de l’État et salaires nominaux constants) à une augmentation de la plus-value disponible. Et l’inverse est vrai aussi : une baisse de la TVA, toutes choses égales d’ailleurs, implique une ponction dans le pool social de plus-value. Tout cela fait partie des fonctions de l’État, qui dispose par l’impôt d’un moyen de réguler le rapport entre les capitalistes et les salariés. Selon qu’il augmente ou baisse les impôts sur les revenus salariés ou sur la consommation, il peut accaparer ou céder une part de la plus-value sociale ou la transférer d’une classe à une autre, d’une catégorie sociale à une autre. Cela se fait continuellement, en fonction du jeu d’action et réaction qui retravaille sans cesse le rapport entre les classes.

1.4.3 – Programmes sociaux et complément de revenu des classes salariées

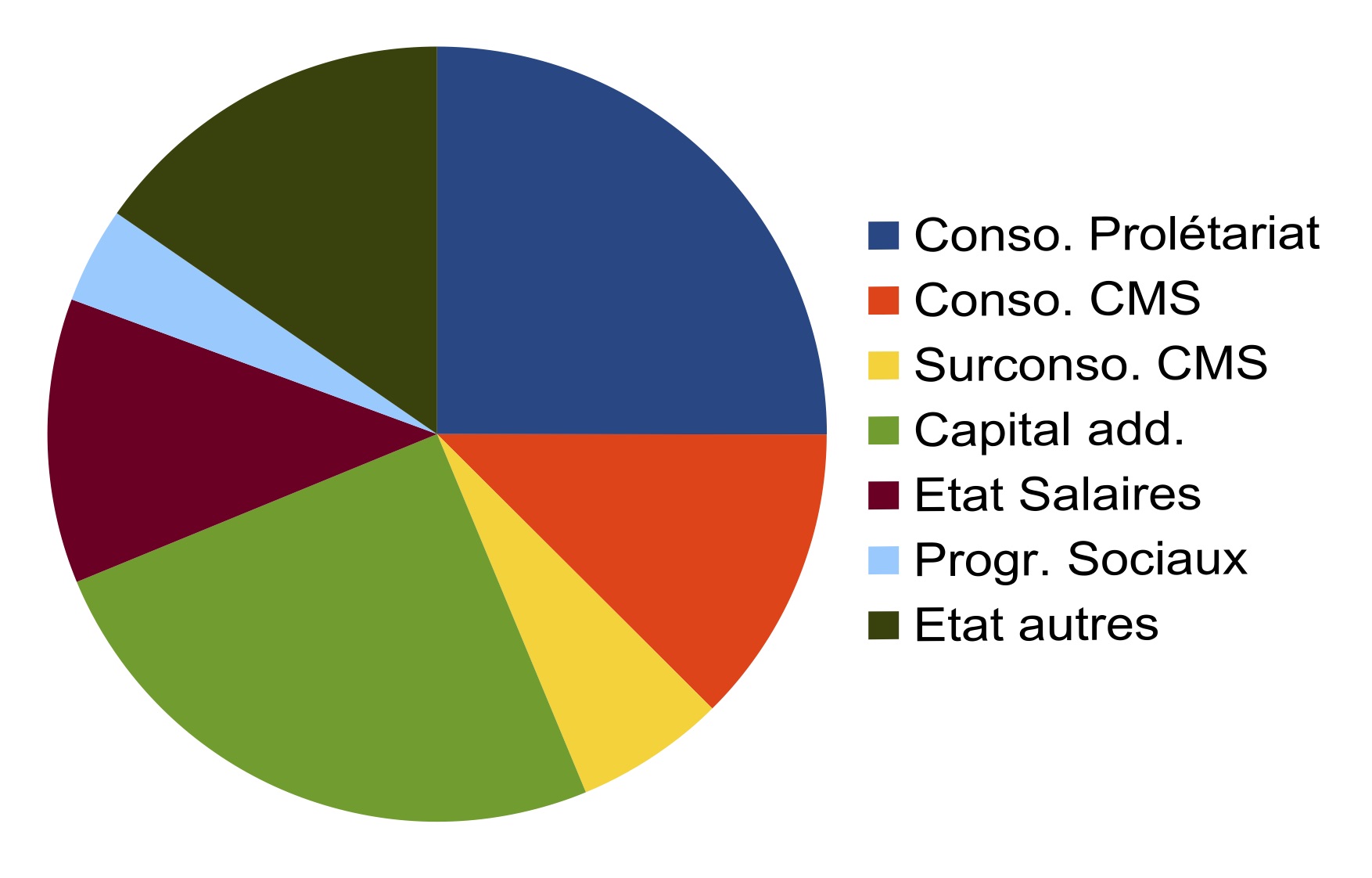

Graphique 5 : Usage de la valeur nouvelle

Revenons à l’analyse de l’usage que fait le capital de ses revenus. Dans le graphique ci-dessus, nous négligeons la consommation personnelle des capitalistes. Pour se reproduire, la bourgeoisie doit avant tout épargner et investir – ce qui veut dire aussi (sur)payer la classe moyenne pour s’assurer ses services d’encadrement. Sa propre reproduction, de plus, comporte des frais. Il s’agit des dépenses de l’État, entendu ici au sens large de toutes les institutions locales, nationales, voire supranationales, administratives, politiques et économiques qui participent à la gestion d’ensemble du système. À l’heure de la mondialisation, les fonctions qui étaient celles de l’État national se trouvent dispersées dans un grand nombre d’institutions (p. ex. institutions européennes, OMC, etc.). Cet ensemble étatique disparate est chargé des deux fonctions qui sont toujours celles de l’État capitaliste, à savoir la gestion de la lutte entre les classes et de la concurrence entre fractions capitalistes.

Ce n’est pas seulement par la fiscalité que l’État intervient dans la fixation de la valeur de la force de travail. Le graphique 4 a montré schématiquement comment, après avoir pompé de la plus-value dans le revenu des capitalistes, il en renvoie une partie vers la société. Ce sont les « interventions » de l’État, définies par la comptabilité nationale comme « l’ensemble des transferts aux ménages (AAH, RSA…), aux entreprises (subventions à la création d’entreprises ou d’emplois), aux collectivités territoriales, associations, et autres subventions…) »3. Le total de ces transferts représente presque 30% du budget de l’État français (État central seulement). Nous les faisons apparaître dans le graphique 5, illustrant les usages de la valeur nouvelle par les différentes classes.

Dans un premier temps on peut distinguer, comme le fait la comptabilité nationale, entre les interventions en direction des ménages (salariés en majorité) et celle en direction des entreprises. Dans la réalité, la distinction est souvent formelle, au sens où une aide à une entreprise peut favoriser les investissements, les embauches et les salaires. Inversement, une aide aux salariés permet souvent aux patrons de réduire (ou de ne pas augmenter) les salaires, comme dans le cas de la prime d’activité en France. Cet aller/retour d’une masse de valeur du capital vers l’État puis de l’État vers le capital et la société n’est-il pas absurde ? Le capital donne à l’État une partie de sa plus-value, par exemple pour qu’il fasse baisser les salaires. Pourquoi ce détour ? La réponse se trouve dans les méandres de la concurrence (ce ne sont pas forcément les mêmes qui paient l’impôt et qui touchent les aides), dans l’histoire des phases successives de la lutte de classes et dans l’autonomisation de l’État en tant qu’institution.

Aussi bien par suite de l’empilement historique de mesures diverses qu’en raison du très grand nombre de problèmes qu’il doit résoudre, l’État intervient dans l’économie et la société au travers d’une myriade de programmes. Il peut s’agir d’une petite aide à un fabricant local ou de transferts massifs à un oligopole transnational, d’un soutien peu justifié mais électoralement payant à une catégorie sociale ou du renflouement d’une caisse de retraite, etc. Si tout le monde doit de l’argent à l’État, tout le monde en attend aussi quelque chose. Mais il n’y a pas de rapport entre ce qu’on paie et ce qu’on reçoit (principe de non-affectation des recettes fiscales). Ces programmes ont tous un impact économique, et donc social aussi, mais ce n’est pas ce qui nous intéresse ici. Ce qui nous intéresse est de savoir comment et pourquoi une part des interventions de l’État vient complémenter le salaire des travailleurs.

1.4.4 – Interventions de l’État et valeur de la force de travail

En effet, une deuxième question se pose : dans certaines de ses interventions, l’État semble payer une partie des salaires à la place des capitalistes. C’est le cas quand une partie des loyers est payée au bailleur par un programme social (en France, l’aide au logement). Il en va de même, par exemple, pour les aides à l’achat de voitures. En fait, dans ce type de programmes, ce qui apparaît comme une aide au consommateur est surtout une aide au propriétaire de logements ou au constructeur de voitures.

Cependant, d’autres interventions de l’État en direction du prolétariat et de la CMS consistent effectivement à prendre en charge une partie du coût de reproduction de la classe à la place des capitalistes. On peut citer les aides alimentaires (les food stamps américains déjà cités), de santé (la CMU en France) et de soutien à la vieillesse (APA, ASPA). Mais il faut surtout citer l’accès à l’école primaire et secondaire, qui est gratuit et obligatoire dans la plupart des pays centraux4. La gratuité des études supérieures est aussi, dans certains pays, une aide essentielle à la reproduction de la CMS. Pourquoi le capital confie-t-il à l’État la masse de valeur correspondant aux coûts de la formation scolaire et universitaire des jeunes, plutôt que de l’inclure dans le montant des salaires, plutôt que d’inclure l’enseignement dans le panier d’ensemble des marchandises nécessaires ? La réponse est du même ordre que pour les interventions de l’État en général : équilibre général de la reproduction, économies d’échelle, répartition inégalitaire des aides entre les classes et fractions de classe, baisse ou hausse délibérées des revenus par modification des aides… Quelle que soit l’explication, il faut conclure de ces interventions de l’État qu’il y a une différence entre la valeur de la force de travail et le salaire, même entendu comme masse salariale totale. Pour tous les pays où l’État engage des dépenses pour complémenter le panier des subsistances nécessaires à la reproduction de la force de travail, on peut formuler l’équation suivante :

valeur générale de la FdT = masse salariale + dépenses sociales de l’État

en précisant que la masse salariale englobe toutes les cotisations sociales (part salariale et part patronale), et que « dépenses sociales de l’État » englobent tous les frais de l’État contribuant à la reproduction de la force de travail (aide alimentaire, humanitaire, scolarisation, etc.)5. Cette équation vaut d’abord pour le prolétariat. Pour la CMS, il faudrait retirer de « masse salariale » la quote-part correspondant au sursalaire, car ce dernier ne paie pas les marchandises et services nécessaires à la reproduction de sa force de travail. Pour les deux classes à la fois, il faudrait – on l’a vu – retirer les impôts aussi. C’est impossible statistiquement.

Il importe de préciser ici que, si les quantités de valeur consacrées aux programmes sociaux ou à la scolarité complémentent ce qui est nécessaire à la reproduction de la force de travail, elles ne fonctionnent pas comme capital variable. Ces dépenses ne rapportent pas le profit moyen à ceux qui les engagent. Sans doute, elles favorisent les profits des capitalistes privés en permettant des salaires plus bas, mais il n’y a pas de rapport entre la contribution fiscale de tel capitaliste et les aides dont bénéficient les salariés qu’il embauche. Les programmes sociaux sont des frais que tous les capitalistes supportent et dont certains d’entre eux bénéficieront plus que les autres. La différence avec le salaire, même indirect, est que le complément de revenu n’est pas lié à l’échange de la force de travail, ne résulte pas du rapport direct entre le capitaliste et le salarié. Il procède d’une décision politique de l’État, qui s’engage dans tel programme ou se dégage de tel autre en fonction de l’évolution du rapport des classes et de ses capacités budgétaires. Ce faisant, l’État augmente ou réduit le revenu total des salariés. Considérant que la valeur de la force de travail du prolétariat est ajustée à son minimum, les dépenses sociales de l’État sont une façon d’augmenter le taux d’exploitation au niveau du procès de travail général. Plus la partie non salariale du revenu des prolétaires est élevée, moins le patron a besoin de payer directement lui-même, mais plus il faut prélever d’impôts.

Jusqu’ici, nous n’avons envisagé l’intervention de l’État dans le rapport des classes que sous la forme des prélèvements et des dépenses fiscales. Il y a une autre forme d’intervention qui découle également du rôle étatique de régulation de la lutte des classes et de la concurrence. Ce sont les réformes continuelles du droit du travail et des autres aspects réglementaires concernant le rapport entre travail salarié et capital. Pour l’essentiel, ici l’État légifère, et veille à ce que ses dispositions s’ancrent dans les usages. Dans cet exercice du pouvoir étatique portant sur la définition, le maintien ou le changement de normes relatives à l’achat-vente, à la consommation et à la mise en jachère de la force de travail, l’État peut agir de façon multiple, mais il le fait toujours sur la base de tendances déjà à l’œuvre au niveau du procès de travail général et des rapports de force qui s’y construisent. Les lois qui en résultent sont une cristallisation de ces tendances et rapports de force. De façon très générale, on peut dire que l’État accompagne le procès d’accumulation en favorisant à tout moment le mode d’extraction de la plus-value le plus viable selon les circonstances. Par le passé, dans les aires centrales, cela a pu consister à briser le droit coutumier pré-capitaliste et à encourager l’extraction de la plus-value sous son mode absolu (notamment du XIVème au XVIIIème siècles), ou bien à encourager le développement de la plus-value relative sous l’aiguillon des luttes ouvrière (XIXème et XXème siècles). Ceci du moins au niveau des tendances de long terme.

De nos jours, l’intervention législative de l’État dans les aires centrales de l’accumulation est essentiellement conditionnée par le retour à la plus-value absolue au sein même de la plus-value relative. Ces dernières années, des lois Hartz, lois Travail et autres Jobs Acts ont été rédigées et mises en œuvre dans de nombreux pays. Un exemple récent est celui de la Hongrie, où la pénurie de main d’œuvre entraînée par la politique à la fois pro-multinationales et anti-immigration du gouvernement Orban impose maintenant de lever tout obstacle pour les employeurs à l’obtention des heures supplémentaires. Ces réformes ont généralement pour but de précariser l’emploi, faire baisser les salaires réels, augmenter le temps de travail, démonter les droits syndicaux, affaiblir la négociation collective, repousser l’âge de départ à la retraite, etc. Dans tous le cas, le résultat est toujours l’augmentation du taux d’exploitation par allongement de la journée de travail et/ou par contraction du panier des subsistances, et non par la dévalorisation des marchandises entrant dans ce panier. Bien entendu, cette dévalorisation existe, et de façon très nette pour certaines marchandises (ameublement, électroménager, etc.) mais elle se déploie indépendamment de la législation sociale. Dans les pays centraux, l’État se consacre davantage à ajuster le filet de sécurité rendu nécessaire par les réformes et la précarisation de la main d’oeuvre. Mais cet aspect de l’intervention de l’État, qui représente des charges financières, a été envisagé plus haut.

Signalons, pour être complet, l’autre source possible de financement de l’État, à savoir l’endettement. En situation d’équilibre, cela ne change pas grand-chose au raisonnement. Dans une telle situation, la dette est remboursée à terme. Au lieu que les capitalistes financent l’État de façon contrainte par l’impôt, ils le font de façon volontaire par l’emprunt, contre paiement d’un intérêt. Dans ce cas, et à la différence de l’impôt, la classe moyenne participe à ce financement par son épargne. Les frais de l’État se trouvent augmentés du montant des intérêts qu’il faut verser aux investisseurs, mais les choses apparaissent d’abord comme temporaires. Par exemple, il s’agit de financer un effort de guerre. Les capitalistes consentent que l’État leur coûte plus cher parce qu’ils espèrent en tirer un avantage au moment de la paix. Ce fut le cas, par exemple, aux États-Unis pendant la Seconde Guerre Mondiale, lorsque la dette fédérale arriva à 120% du PIB, pour diminuer régulièrement tout au cours des Trente Glorieuses (37% du PIB en 1974) et recommencer à augmenter par la suite. Aujourd’hui, plus personne ne croit que les États rembourseront un jour toutes leurs dettes. Ce n’est pas ici le lieu d’analyser les rapports complexes qui s’établissent entre capitalistes et État dans l’organisation de l’endettement de ce dernier. Pour l’instant, il nous suffira de retenir que le surendettement, international pour une part croissante, est un facteur déterminant d’affaiblissement pour l’État national et d’accroissement de la pression fiscale sur la population.

1.4.7 – Dénationalisation de l’État

Jusqu’ici, implicitement, nous avons surtout parlé de l’État en tant qu’État national. On entend par là l’ensemble des institutions et administrations qui gèrent à titre non immédiatement lucratif les aléas de la lutte de classes et de la concurrence dans une zone géographique déterminée, délimitée par des frontières. C’est à cet ensemble d’institutions que les habitants de la dite zone, salariés ou capitalistes, s’adressent pour arbitrer les multiples conflits qui infestent leurs rapports. Or, on l’a déjà évoqué, cet État est affaibli dans son principe même, dans ce qui lui permet d’exister et de remplir ses fonctions : sa capacité à lever l’impôt. Cela résulte notamment, mais pas seulement, de l’internationalisation d’une partie plus ou moins grande des capitaux implantés sur son territoire en même temps que sur d’autres. On sait que cela leur facilite beaucoup l’optimisation, voire l’évasion fiscale, de sorte que ceux qui sont en principe les plus gros producteurs de profits sur le territoire considéré paient souvent très peu d’impôts. L’autre cause d’affaiblissement de l’État national est bien sûr la pénurie de plus-value qui est apparue au grand jour lors de la crise de 2008.

Ces deux facteurs contribuent à creuser le déficit budgétaire, qui est comblé entre autres par l’emprunt, autre source de problèmes pour les États nationaux contemporains. Pour une part importante, leur dette est détenue par des investisseurs étrangers, qui demandent un taux d’intérêt en fonction de la confiance qu’ils font à tel ou tel État pour rembourser sa dette, servir les intérêts en attendant et, éventuellement, mettre en place une politique économique et sociale qui soit favorable à leur activité. Ils peuvent ainsi exercer une pression considérable sur l’État débiteur. L’exemple de la Grèce lors du bras de fer avec la Troika montre que, quand les créanciers sont des capitalistes extérieurs (ou d’autres États), les structures de l’État national peuvent cesser de fonctionner à un degré inimaginable par le passé. Pour la Grèce comme pour de nombreux autres pays, les moyens de gestion des rapports sociaux se situent maintenant en grande partie en dehors des institutions nationales, dans des organismes internationaux publics (FMI, Banque Mondiale, BCE, etc.) ou privés (banques, fonds d’investissement) qui ont les moyens de collecter de la plus-value. De plus en plus les instances de régulation de la lutte de classes et de la concurrence deviennent supranationales – sauf sans doute aux États-Unis.

Concluons. Une part significative du revenu des capitalistes est consacrée à l’État, entendu dans toutes ses formes locales, nationales et supranationales. Les budgets de toutes ces formes étatiques sont alimentés par de la plus-value. L’État est ainsi un frais pour le capital, mais un frais nécessaire, et aussi fonctionnel. Par ses prélèvements fiscaux, par la redistribution d’une partie de la valeur qu’il a pompé dans le pool de la plus-value sociale et par son activité réglementaire, l’État intervient sans cesse dans le rapport entre le capital et les classes salariées. Ces interventions ont un coût pour le capital dans son ensemble, mais tous les capitaux individuels ou fractions capitalistes n’y trouvent pas le même rapport coût/avantage. Cela donne lieu a une rivalité permanente pour obtenir de l’État plus d’avantages que les autres. Par ailleurs, la politique fiscale et budgétaire de l’État met celui-ci en position de régulateur du rapport entre les classes, position qu’il assume plus ou moins bien selon les ressources que veulent bien lui laisser les capitalistes et les demandes contradictoires que lui adressent toutes les classes et fractions de classe. Nous verrons que les luttes interclassistes, en particulier, attendent beaucoup de l’État, qui cependant est souvent trop affaibli pour arbitrer, en raison de la perte de souveraineté de l’État national et du désintérêt des instances supranationales pour l’obtention de compromis dans les conflits locaux (Grèce 2015, Vénézuela 2018).

1.5 – Revenus et consommation du prolétariat et de la CMS

Venons-en aux revenus des deux classes salariées. Ils sont constitués principalement par leur salaire, direct et indirect. Les choses sont ici assez simples. Cependant, comme nous l’avons vu en examinant le rôle de l’État, les deux classes perçoivent aussi, dans certains pays en tout cas, un complément de salaire qui les aide à se procurer les marchandises nécessaires à leur reproduction – et qui aide aussi les capitalistes individuels à moins payer leurs salariés. Ces compléments prennent des formes multiples. Pour que le prolétariat et la CMS se reproduisent, il leur faut des logements, des voitures et toutes sortes d’autres marchandises et services. Leur reproduction passe aussi par des services gratuits, variables selon les époques et les pays, comme la sécurité, l’accès au réseau routier ou la scolarisation des enfants. Ces services sont nécessaires à la reproduction de la force de travail. Ils pourraient être vendus aux salariés comme des marchandises ou services ordinaires. Ils seraient alors produits par des capitaux touchant le profit moyen. Il faut croire que c’est globalement moins cher pour le capital de confier une masse de valeur à l’État pour qu’il assure ces services à titre gratuit ou subventionné. Il est vrai que les privatisations de plus en plus fréquentes indiquent que le calcul que font les capitalistes est en train de changer. Mais pour le reste, qui est encore important, ces services représentent des frais pour les capitalistes. Ils ne constituent pas un investissement rapportant le profit moyen. Ces frais sont couverts par de la plus-value, dont une partie passe fugacement par la poche des salariés.

Dans le cas du prolétariat, la somme du salaire et des aides et services publics équivaut au minimum localement requis pour sa reproduction immédiate. Dans le cas de la classe moyenne, nous avons distingué entre d’une part les dépenses de consommation, qui lui permettent de se reproduire comme classe du travail intellectuel, et d’autre part les dépenses de surconsommation, qui détermine les caractéristiques extérieures, sociologiques et politiques, de la classe de l’encadrement. Dans le premier groupe de dépenses, il y a notamment celles correspondant à la formation des jeunes de la CMS dans l’enseignement supérieur. Ce compartiment de la consommation de la CMS est une dimension centrale dans sa reproduction en tant que classe moyenne. La formation au travail intellectuel est une condition nécessaire de sa capacité d’encadrement, laquelle doit être comprise aussi bien techniquement que socialement, de même que le procès de production capitaliste est simultanément procès de travail et procès de valorisation. Si l’aspect technique justifie un salaire relativement plus élevé que celui de l’ouvrier parce que la reproduction de la force de travail intellectuel coûte plus cher, l’aspect social justifie le sursalaire. Le coût des formations supérieures fait l’objet de nombreuses aides publiques dans de nombreux pays. Le deuxième groupe de dépenses est, rappelons-le, la conversion d’une part de la plus-value produite par le travail productif (y compris celui de la CMS) en surconsommation et épargne/constitution de réserves. Il définit le niveau de vie supérieur de la CMS – son statut, où le sursalaire s’allie à la capacité de travail intellectuel pour donner autorité à l’encadrement capitaliste.

Nous venons de voir comment la valeur nouvelle est engendrée, répartie et utilisée par les trois classes dans une situation d’équilibre, ou tout au moins d’équilibre approximatif. Car la mondialisation du capital, l’endettement des États et des entreprises, le devenir supranational de la gestion du MPC ne se sont pas faites dans une séquence de grande prospérité. C’est cependant surtout à partir des années 2000, et tout particulièrement peu avant la crise de 2008, que l’environnement économique a commencé à se dégrader. Depuis lors, la pénurie de plus-value a amené les capitalistes à conduire une politique nettement destructrice des équilibres plus ou moins maintenus jusque là.

2.1 – Conflits du travail ou conflits de la régulation ?

Le graphique 5 (§ 1.4.3) explicite le fait que, pour pallier la pénurie de plus-value, pour faire des économies, les capitalistes peuvent se tourner soit contre les salariés pour faire baisser leurs salaires et sursalaires, soit contre l’État pour qu’il réduise ses dépenses. Cela va engendrer différents types de conflits de classe, dont éventuellement des conflits interclassistes. Tous ces conflits peuvent être concomitants, mais il nous faut les examiner successivement.

2.1.1 – Les capitalistes contre les salariés

Depuis le tournant de la dernière crise, la classe capitaliste n’a pas encore été contrainte d’imposer d’un seul coup une baisse du salaire nominal ou des licenciements de masse à l’ensemble du prolétariat et/ou de la CMS, ou en tout cas à une grande partie de ceux-ci. Nous parlons ici au niveau mondial. Cela tient surtout au fait que la tendance générale de l’accumulation à s’auto-entretenir par un recours démesuré au crédit (des États, des ménages et des entreprises) n’a pas encore été interrompue, au contraire. Cette tendance s’identifie à une tactique de contournement, par laquelle la classe capitaliste a jusqu’à présent réussi à éviter l’affrontement de masse avec les salariés – notamment avec le prolétariat. Ceci dit, les difficultés dérivant de la faible rentabilité des entreprises et la nécessité de rogner les salaires demeurent. Les capitalistes individuels disposent de toutes sortes de moyens pour y faire face : remplacement de personnel permanent par du personnel temporaire, remplacement de personnel âgé par du personnel jeune, blocage des augmentations de salaires, réduction des effectifs, hausse des cadences, délocalisations, etc. Cela se fait de façon encore dispersée, entreprise par entreprise, plus rarement secteur par secteur. Il faut aussi remarquer que cette pression se répartit de façon très inégale sur les chaînes de valeur internationales, pesant plus directement sur les activités considérées par les économistes actuels comme « à faible valeur ajoutée » (assemblage, entreposage, transport), souvent sous-traitées et coupées des activités « à haute valeur ajoutée » (R&D et commerciales). La CMS est donc moins touchée que le prolétariat.

Les conflits qui éclatent lorsque les salariés cherchent à se défendre sont donc le plus souvent fragmentés, entreprise par entreprise, secteur par secteur. On n’assiste pas à la fameuse grève générale que certains appellent de leurs vœux. Certes, il y a bien eu des conflits majeurs, mettant en mouvement d’amples pans des deux classes salariées – mais pas ensemble directement contre le capital. De tels conflits ont une spécificité qui tient au rôle de l’État. Nous y reviendrons plus loin (§2.2). Dans le contexte que nous venons de décrire, les conflits dans les entreprises sont principalement le fait du prolétariat, très rarement de la CMS, et alors il peut s’agir aussi d’affrontements dispersés, parfois massifs. On peut citer l’exemple des cols blancs de l’industrie finlandaise du papier, dont les patrons voulaient revoir à la baisse la convention collective (janvier 2018). Si dans ce cadre de conflits dispersés, des prolétaires et des membres de la CMS luttent ensemble, il ne s’agit pas d’une alliance entre classes, mais entre des catégories du personnel. Cela peut arriver dans une entreprise. Au niveau d’un secteur, c’est déjà beaucoup plus théorique. Dans nos recherches, nous n’avons pas trouvé d’occurrences semblables à un niveau engageant en même temps plusieurs secteurs de l’économie d’un pays. Le cas des grèves de mai-juin 1968 en France mériterait une étude spécifique à cet égard. Quand bien même il serait avéré qu’en 68 les prolétaires et les cadres des secteurs en lutte ont fait grève ensemble, ce qui reste à prouver, il n’y aurait là qu’une exception peu probante en raison des conditions très particulières de l’époque (plein emploi, etc.).

Nous retiendrons donc que, pour le moment, les capitalistes ne procèdent pas à une baisse des salaires de l’ensemble des salariés, directe et autoritaire.

2.1.2 – Les capitalistes contre l’État

L’autre masse de valeur dans laquelle les capitalistes peuvent trouver à faire des économies est constituée par leur consommation collective : l’État. En même temps qu’il se tourne contre les salariés du prolétariat et de la classe moyenne, le capital fait pression sur l’État pour en réduire le budget global. Comme on l’a déjà dit, l’État est en même temps gestionnaire des rapports entre capitalistes regroupés en fractions rivales (la métallurgie contre les services, les PME contre les multinationales, les importateurs contre les exportateurs, etc.) et gestionnaire des rapports entre tous ces capitalistes et les deux classes salariées. Les combinaisons possibles sont multiples. Mais on peut dire, en gros, que quand la fraction capitaliste dominante trouve que l’État ne fait pas bien son boulot et coûte trop cher, il fait pression sur lui pour qu’il réduise son train de vie ; et l’État s’exécute en attaquant les classes salariées et les fractions capitalistes plus faibles. À leur tour, ces classes se défendent de l’offensive étatique. Telle est la base des grandes batailles interclassistes de notre temps.

Les dépenses budgétaires de l’État sont constituées principalement de deux grandes masses : les salaires de la fonction publique et les dépenses dites « d’intervention », qui regroupent l’ensemble des transferts aux ménages et aux entreprises (graphique 5, § 1.4.3). En France, ces deux postes représentent environ 40% et 30% respectivement du budget central (hors collectivités locales). Sous la pression de la fraction capitaliste dominante, l’État est contraint de réduire ses dépenses. Il s’attaque alors aux salaires de la fonction publique et aux aides en direction des salariés, voire des PME. En ce qui concerne le premier point, on remarque que les États se conduisent pour l’instant comme les employeurs privés, en procédant par petites touches. Cela donne lieu à des conflits localisés dont les exemples abondent (enseignants américains en 2018, etc.). Pour le deuxième point, il faut rappeler la distinction entre les interventions en direction des salariés et celles en direction des entreprises. Nous avons vu dans le § 1.4.3 que cette distinction est plutôt formelle. Les aides aux ménages aident aussi certaines entreprises, tandis que les aides à certaines entreprises peuvent aider les ménages. La complexité des programmes économiques et sociaux de l’État est grande, et l’effet des mesures que prend l’État n’est pas toujours celui qui est escompté. Quoi qu’il en soit, dans le labyrinthe des interventions de l’État, la fraction dominante du capital fait son choix : les programmes sociaux ou ceux d’aide aux PME sont à réduire ou à supprimer, tandis que ceux qui sont à son avantage doivent être défendus. Le potentiel de conflit est sans limites. La résultante est toujours une dégradation des conditions de vie des salariés des deux classes. À un certain point, la révolte éclate. La forme interclassiste de la protestation découle du fait même que l’État est le lieu commun des intérêts que défendent les deux classes. Elles sont les bénéficiaires communes de la redistribution des interventions de l’État. Une grande part des aides de l’État se fait elle-même de façon interclassiste. C’est le cas des subventions aux produits de première nécessité (farine, pain, sucre, carburant, etc.) et des programmes de développement urbain ou rural dans les pays périphériques et semi-périphériques. On pense aussi à l’aide au logement et aux allocations familiales dans les pays centraux.

Ce n’est pas par tactique politique que le prolétariat et la CMS (voire les petits-bourgeois de la CM indépendante) s’unissent dans la lutte. C’est parce que, et dans la mesure où, par mille circuits divers, les deux classes subissent une pression fiscale et une baisse des aides qui sont en partie communes (TVA p. ex.) et qui ne sont compensées par aucune hausse de salaire. La fraction dominante du capital exige de l’État qu’il réduise toutes ces aides. C’est pourquoi la lutte commune des deux classes s’opposant à l’offensive du capital (ou d’une de ses fractions) contre l’État prend la forme d’une lutte du prolétariat et de la CMS contre l’État aussi. Mais tandis que le capital lutte contre l’État dépensier, la lutte interclassiste s’oppose à l’État économe.

2.1.3 – L’État contre les salariés

En même temps qu’ils rognent individuellement sur les salaires et les conditions de travail de leur main d’oeuvre, les capitalistes demandent collectivement à l’État de leur faciliter la tâche par tous les moyens dont il dispose : législation sur le salaire minimum, sur la durée du travail, réglementation du salaire indirect (cotisations sociales, retraites, etc.), masse et indemnisation du chômage, inflation, immigration. Comme nous l’avons vu, la fiscalité est un de ces moyens. Cette initiative, qui vise à réduire la masse salariale totale, se combine à la baisse des transferts de valeur en direction des deux classes par les différents programmes sociaux. Toute cette offensive se fait plus ou moins discrètement, jusqu’à ce que la réaction des deux classes salariées éclate dans un conflit majeur, au sens que nous avons donné à ce terme dans l’introduction à cet épisode. Un tel conflit peut porter sur toutes les questions que nous venons d’évoquer : règlementation du salaire direct et indirect, fiscalité, programmes sociaux, etc. Relevant de l’État, leur champ d’application couvre le plus souvent les deux classes salariées. C’est ce qui va permettre l’émergence des luttes interclassistes actuelles.

Comme nous l’avons dit plus haut, jusqu’à présent le cours économique du MPC depuis la dernière grande crise en date n’a pas imposé aux capitalistes de faire baisser les salaires de façon générale et concertée, de même qu’elle ne les a pas contraints à fermer en masse des entreprises. Pour le moment, l’attaque transversale du niveau de vie des salariés a été menée surtout par les États. Le prolétariat et la CMS sont concernées dans leur ensemble, et leur ennemi apparaît naturellement comme étant l’État. Celui-ci se retrouve au cœur des conflits interclassistes qui éclatent. La liste serait longue des offensives subreptices ou brutales de l’État contre le niveau de vie du prolétariat et de la CMS à travers la baisse des subventions aux produits de consommation. Parmi les exemples plus récents, on trouverait le Soudan, où la hausse du prix du pain provoque en ce moment (fin 2018-début 2019) de violentes émeutes. Il faut noter ici que l’État que les émeutiers attaquent est l’État national, alors que ce sont des instances internationales para-étatiques qui imposent la politique de baisse des subventions. Les émeutiers le savent sans doute, mais comment attaquer le FMI ou une grande banque internationale qui n’a qu’une petite succursale sur place ?

On comprend mieux maintenant pourquoi les deux classes, aux intérêts opposés, s’allient dans leur lutte contre le capital : c’est qu’elles ont momentanément un intérêt commun. Il n’y a pas de manipulation de la part des politiciens d’une classe, qui tiendraient un discours trompeur pour obtenir le concours de l’autre dans une lutte qui lui serait étrangère. Si le prolétariat s’engage aux côtés de la CMS, c’est que cette lutte correspond à des intérêts matériels qu’il partage avec elle, et inversement. Et on comprend aussi pourquoi cette lutte prend la forme d’une lutte contre l’État. Par un jeu de ricochet, l’attaque du capital contre l’État se traduit en attaque de l’État contre les salariés, qui eux-mêmes ripostent contre l’État pour qu’il revienne sur ses pas, voire même pour qu’il se reconstitue tel qu’il était avant la mondialisation. La révolte des salariés n’est pas la révolution, certes, mais cela peut être un mouvement de masse plein de risques, et souvent violent. On l’a vu à propos de la Tunisie et de l’Égypte.

Un autre exemple est donné en France par le mouvement des Gilets Jaunes (fin 2018-début 2019). Après avoir supporté plusieurs réformes (retraites, droit du travail, fiscalité) réduisant leur niveau de vie, les couches inférieures de la CMS, du petit capital national, et une large fraction du prolétariat ont explosé de colère pour la raison dérisoire d’une taxe de quelques centimes d’euros sur les carburants. En même temps qu’ils en demandaient le retrait, les Gilets Jaunes ont aligné un grand nombre de revendications typiques des luttes interclassistes, dont la démission du président Macron et la démocratie « vraie » (Référendum d’Initiative Citoyenne).

Certes, il est tout à fait possible que le prolétariat s’engage seul dans des batailles de ce genre pour obtenir des réformes et les gagne. Il détient en effet une position clé dans la production de plus-value. La classe moyenne salariée, elle aussi, peut lutter seule. N’ayant pas la même force de frappe que le prolétariat, elle est généralement perdante. L’exemple du Vénézuela nous montre même que les deux classes peuvent lutter simultanément, sans pour autant s’allier.

Il y a interclassisme quand les deux classes luttent ensemble contre un ennemi commun. Et cet ennemi commun est nécessairement l’État. Bien sûr, l’offensive étatique contre les salariés est entièrement une répercussion de celle du capital contre l’État, et n’existerait pas sans elle. Mais, presque par définition, la lutte interclassiste ne peut pas atteindre le niveau plus profond du capital lui-même, parce que l’alliance entre prolétariat et CMS repose sur les arbitrages que l’État assure, ou non, entre leurs intérêts fondamentalement contradictoires. Entre une classe dont l’intérêt est l’augmentation de la production de plus-value, condition de son sursalaire, et une classe dont l’intérêt est la baisse de la production de plus-value, condition d’une hausse de son salaire, il semble y avoir opposition totale. En fait, une entente peut se faire sur l’exigence que l’État résolve le problème. Normalement, c’est en effet l’un de ses rôles.

La rencontre des deux classes en lutte se fait dans des manifestations, des grèves, voire des émeutes. Cet interclassisme n’est pas une question d’appareils politiques. L’interclassisme d’aujourd’hui, c’est le maelström du « peuple » en révolte. Et c’est pourquoi tant de commentateurs prennent les vessies pour des lanternes, et veulent croire que la révolution a commencé quand « le peuple » démarre une lutte interclassiste, parce que dans « le peuple » il y a le prolétariat et que, s’il y a prolétariat il y a immédiatement, selon eux, un potentiel révolutionnaire. En fait, les deux classes défendent des acquis, demandent à l’État de revenir au statu quo ante en même temps qu’elles s’opposent à l’État parce qu’il ne résiste pas assez à la pression qu’il subit de la part de la fraction dominante du capital. Elles n’attaquent pas le capital à proprement parler. Et leur résistance se fait spontanément comme affirmation de soi en tant que classes de la société capitaliste, comme défense de leur rôle indispensable, de leurs droits à une certaine place dans la société.

2.2.1 – Formes communes de lutte

Si les deux classes peuvent unir leurs luttes, c’est aussi parce que celles-ci passent par des modalités communes, qui sont celles de l’affirmation de soi de classes dépourvues de moyens de travail. Quand elles ripostent séparément, les deux classes recourent à des formes de luttes tout à fait similaires, et c’est pourquoi elles peuvent aussi y recourir ensemble. Ce sont des formes que la classe ouvrière a utilisées en premier, quand la CMS n’existait pas encore dans des proportions significatives. C’est souvent cela qui fait illusion, qui fait prendre les vessies pour des lanternes. Si grèves, manifestations et émeutes font partie des grands moments du mouvement ouvrier traditionnel, rien ne dit que la CMS ne puisse s’en emparer. Car ni la grève, ni la manifestation ni l’émeute ne sont le propre du prolétariat. La lutte interclassiste est une lutte où les deux classes – prolétariat et CMS – s’affirment. Elle connaît donc tout le répertoire des pratiques qui caractérisent des classes qui sont séparées des moyens de production : grèves sur le lieu de travail, manifestations de masse, émeutes. Sans entrer dans le détail, disons que ces pratiques se distinguent de pratiques d’affirmation d’autres classes ou couches, à première vue semblables, comme les « grèves » de la petite-bourgeoisie indépendante (ce sont en fait des lock-out), les « grèves » étudiantes ou les jacqueries paysannes.

La grève est bien sûr une forme élémentaire de résistance de la part du prolétariat. Bien que la CMS n’y ait pas recours à grande échelle, la grève n’est pas inconnue dans cette classe. Dans le secteur public, souvent parent pauvre de l’encadrement capitaliste, les enseignants en particulier sont assez fréquemment amenés à faire grève pour défendre leur statut face au désintérêt croissant du capital pour leur fonction. Souvent, ils sont aussi très actifs dans les mouvements interclassistes. Les enseignants du secteur public sont victimes d’un double mouvement de dénationalisation de l’enseignement public et de dégradation de la qualité de ce qui en reste. On a de moins en moins besoin que les enfants du prolétariat soient bien formés et bons citoyens. D’autre part, dans une situation où la promotion sociale par l’école n’est plus soutenue par une forte croissance économique, l’échec scolaire devient même une nécessité, un instrument de sélection. Enfin, les enseignants ont perdu leur rôle de promoteurs de l’ancienne morale bourgeoise autoritaire au profit des torrents d’idéologie plus ou moins frivole que les jeunes de toutes les classes reçoivent par mille canaux médiatiques.

Toujours dans le secteur public, on peut citer le cas des personnels hospitaliers, et notamment des infirmiers. En France, après les luttes aussi inédites que massives pour la reconnaissance du statut de la fin des années 1980, les infirmières (les femmes sont nettement majoritaires) se sont mobilisées de nouveau ces dernières années pour protester contre la dégradation de leurs conditions de travail (sous-effectifs, non-respects de pauses, dépassement des horaires réglementaires, etc.). Mais contrairement à une opinion assez répandue chez les gauchistes, les infirmières ne sont pas les prolétaires des hôpitaux. Leur cursus post-bac est de trois ans, et bien que les salaires des débutants soient médiocres, ils peuvent connaître des évolutions remarquables au cours d’une carrière et selon les régions d’exercice, de sorte que le salaire moyen net d’un infirmier (homme ou femme) en France est actuellement de 1820 euro mensuels. Sans oublier que les débouchés professionnels pour ce métier existent dans le privé aussi, avec des rémunérations généralement supérieures. Ajoutons enfin que le niveau de rémunération des infirmiers français se range à la 26ème place sur les 29 pays de l’OCDE recensés, ce qui montre bien qu’il est inhabituellement bas par rapport à la moyenne des pays développés6.

Toutefois la question se pose de savoir pourquoi l’État – français en l’occurrence, mais pas seulement – ne semble pas intéressé à reconquérir la confiance de ces catégories, si ce n’est de façon incantatoire, alors qu’elles étaient un pilier de la stabilité du duopole politique traditionnel (notamment les enseignants). La réponse est ici double. En premier lieu, rappelons encore une fois que le sursalaire est une prime d’allégeance (au capital) et de pouvoir (sur le prolétariat). Il ne rémunère pas la qualification, la capacité de travail intellectuel, qui n’est qu’une condition pour accéder aux emplois qui justifient un sursalaire. Si cette prime se réduit rapidement pour certaines catégories professionnelles du secteur public, c’est que l’État a opté pour une politique qui les abandonne progressivement et qui montre que le capital n’a plus tellement besoin de leur allégeance. La deuxième raison relève des tâches particulières que ces catégories exercent dans leurs fonctions. Les enseignants et les infirmiers ont en commun le fait que leur travail encadre peu. De façon générale, ce n’est pas vraiment un travail d’encadrement : encadrer un salarié et « encadrer » un écolier ou un patient, ce n’est pas la même chose. C’est certainement la raison qui en fait souvent les segments les plus revendicatifs de la CMS du secteur public. Même si la cantinière, la femme de ménage, l’agent de blanchisserie etc. sont plus bas dans l’échelle, les enseignants et les infirmiers sont en quelque sorte au bout de la chaîne de commandement dont ils dépendent. Il peut leur arriver d’encadrer des figures auxiliaires (surveillants, AVS, aides soignants, etc.), mais c’est secondaire dans leurs fonctions. En ce sens, la justification de leur sursalaire est plus faible que pour d’autres travailleurs de la CMS. Elle est garantie surtout par la rigidité des grilles salariales de la fonction publique, qui sont de plus en plus remises en cause (précarité dans la fonction publique, etc.).

En revanche, encadrer systématiquement le travail d’un ensemble de subordonnés interdit pratiquement aux autres cadres de faire grève contre le patron qui justifie leur autorité et leur sursalaire. Il a été estimé qu’en France le temps de grève annuel des cadres du privé s’élève en moyenne à 0,8 secondes par salarié7. La propension à la grève dans la grande masse de la CMS du secteur public – celle qui exerce un travail d’encadrement au sens strict du terme – n’est que légèrement plus élevée.

Partant de l’idée, propre au programme prolétarien, que la grève est une « école du communisme », beaucoup ont voulu voir dans les grèves simultanées du prolétariat et de certaines fractions de la CMS du secteur public, en Tunisie et en Égypte, une possibilité de jonction révolutionnaire. Cette vision doit plus à la tradition du mouvement ouvrier d’autrefois qu’à la réalité des faits d’aujourd’hui. Le programme prolétarien comportait toujours (ne serait-ce que de façon transitoire) la perspective d’une relance de l’accumulation sous direction politique, que ce soit par le biais du parti-État, des syndicats, des conseils ou d’une combinaison des trois. Sur cette base, il associait naturellement une partie de la petite-bourgeoisie intellectuelle à son projet. Aujourd’hui que ce projet a disparu, la lutte conjointe des deux classes, prolétariat et CMS, se limite à affirmer et revendiquer leur place respective dans la reproduction d’ensemble du rapport social capitaliste. Nulle révolution à ce niveau, pas même en germe.

Toujours est-il que la grève demeure une arme de lutte des salariés. Toute extension du qualificatif de « grève » à des luttes de non-salariés est abusive. La ressemblance entre les formes de lutte n’est que superficielle. Les « grèves » et blocus étudiants n’ont rien à voir avec une grève de salariés, ce qui n’est pas sans rapport avec le fait qu’aucune législation sérieuse n’ait jamais songé à reconnaître aux « syndicats » étudiants les mêmes prérogatives et contraintes que les vrais syndicats (déposer un préavis de grève, signer un accord, etc.). De manière analogue, les « grèves générales locales » qu’on a pu voir en Tunisie (cf. Épisode 7 § 3.3.1) mélangent les lock-outs de commerçants avec l’activité de grève des enseignants affiliés à l’UGTT et d’autres catégories de salariés. À l’inverse, les grèves (sans guillemets) de certains travailleurs des plateformes internet (Uber, Deliveroo, etc.) – dont le statut d’indépendants n’est souvent qu’un expédient à l’usage des employeurs – montre que la situation de salarié est un fait substantiel, non formel. Cela est d’autant plus vrai que leurs luttes, quand elles existent, visent généralement à obtenir la reconnaissance de leur condition subordonnée et des contreparties qui vont avec (salaire indirect, congés payés, etc.).

Les manifestations sont des moments types de convergence de la lutte des deux classes contre l’État. Pour chaque classe, il s’agit d’affirmer sa présence et sa centralité dans le système politique et social. Le terme de « peuple » permet de dire la fusion des objectifs des deux classes. Il s’agit de défendre une certaine configuration du ménage à trois, où les deux classes étaient dans un rapport plus ou moins équilibré entre elles. Plus la pression des firmes multinationales, des institutions supranationales et des marchés financiers sapent les bases d’une quelconque politique nationale, plus le nationalisme accompagne cette idéologie du « peuple », puisqu’il s’agit précisément de rétablir l’État dans sa dimension nationale, celle où l’accès de l’État au pool de la plus-value sociale est plus aisé.

Les manifestations monstres comme il y en eut tant en Égypte, rendent l’affirmation des classes plus indiscutable et le « peuple » plus présent. Dans ces manifestations, les prolétaires n’étaient pas le derniers à brandir le drapeau national. Certes, à la différence des grèves, les manifestations ne sont pas le monopole des salariés actifs. D’autres catégories sociales peuvent avoir recours à la manifestation : les étudiants, les intellectuels, les artistes, les professions libérales, les auto-entrepreneurs, et bien sûr les retraités, les chômeurs, exclus et autres marginaux. Mais pour vraiment « faire masse », ils doivent en même temps converger et se joindre à une portion importante du salariat actif, sans quoi ils resteront des agrégats dispersés et généralement inoffensifs. Les manifestants défilent pour que le plus de monde possible voit comme ils sont nombreux, comme ils pèsent lourd dans la société. Si la grève donne une idée du poids économique de la catégorie concernée, la manifestation indique son poids politique. Par nature, la manifestation n’est pas révolutionnaire, elle est revendicative. Politique, elle s’adresse fondamentalement à l’État, à quelque niveau de celui-ci que ce soit.

Dans les milieux activistes et même communisateurs, l’émeute a souvent été chargée d’une signification immédiatement subversive ou révolutionnaire. Or, au cours des dernières décennies, l’émeute s’est banalisée, sans jamais se transformer en une insurrection proprement dite (nous allons revenir sur la terminologie). De plus, dans nos recherches sur le ménage à trois, il nous est apparu que la CMS peut se livrer à des émeutes aussi (Vénézuela 2014, etc.). Il convient donc, à notre avis, de lever cette ambiguïté par une définition plus stricte de l’émeute, en la distinguant de l’insurrection. Essayons de préciser les termes :

-

nous appelons insurrection un soulèvement du prolétariat de grande ampleur, comportant des caractéristiques qui déterminent la possibilité du dépassement communiste de la contradiction des classes (soulèvement du prolétariat productif, armement du prolétariat, etc.). Nous examinerons ces caractéristiques dans le prochain épisode.

-

Le terme d’émeute sera réservé à des soulèvement plus limités, notamment en ce qu’ils restent en dehors du procès de travail général, et ne comportent donc pas de possibilité de dépassement.

Par cette distinction, nous inscrivons l’émeute dans le cours quotidien de la luttes des classes, comme une forme parmi d’autres d’affirmation de classe (prolétaire ou CMS, ou les deux à la fois). Nous-mêmes n’avons pas échappé à la confusion entre les deux catégories par le passé. Dans un texte comme Activité de crise et communisation8, le mouvement de la contradiction fondamentale entre prolétariat et capital était saisi et décomposé en trois phases qualitativement différentes : 1) le cours quotidien de la lutte de classe, comprenant toute une gradation qui va des petites luttes de boîte sur les questions les plus ordinaires jusqu’à des grands mouvements sociaux comme ceux que nous avons analysé dans les épisodes précédents ; 2) les phases insurrectionnelles (activité de crise), se caractérisant par l’apparition d’un rapport social spécifique, interne au prolétariat et matériellement fondé sur la prise de possession d’éléments du capital, pas pour travailler mais pour lutter contre celui-ci ; 3) la révolution communiste possible (communisation), où le stade insurrectionnel serait à son tour dépassé par la reprise de la production sur des bases autres que capitalistes, la lutte contre le capital étant toutefois encore en cours à l’échelle mondiale. Ce schéma demeure valide, mais l’émeute y avait un statut ambigu, se situant tantôt dans le cours quotidien tantôt dans l’activité de crise.

La question du statut de l’émeute n’est pas nouvelle. On peut citer à titre d’exemple les études d’historiens comme Eric J. Hobsbawm et Edward P. Thompson. Dans Les primitifs de la révolte dans l’Europe moderne (Fayard 1966), Hobsbawm analyse les émeutes qui se déroulent dans les métropoles pré-industrielles dans la phase de la domination formelle du capital sur le travail. Ces métropoles concentraient déjà d’énormes masses humaines, souvent pauvres, et des émeutes y éclataient régulièrement. La première cause était la fluctuation des prix alimentaires, mais d’autres facteurs (y compris politiques) pouvaient jouer aussi : « […] la simple émeute alimentaire ne suffit pas à épuiser le catalogue des activités et des “idées” de la “foule” ». (op. cit., pp. 129-130). Selon Hobsbawm, ces émeutes englobaient « toutes les classes citadines indigentes » (op. cit., p. 128), c’est-à-dire « un mélange de salariés, de petits propriétaires et de “misérables” difficiles à classer dans une catégorie précise » (op. cit., p. 131). Dans ce contexte, l’émeute est un facteur de régulation sociale, que Hobsbawm qualifie de « mécanisme de l’émeute » (op. cit., p. 129). Selon lui, l’émeute avait une fonction de régulation visant à « préserver les normes traditionnelles dans les rapports sociaux » (op. cit., p. 138). Le mécanisme de l’émeute était relativement conscient : « le mécanisme était parfaitement compris des deux côtés et engendrait peu de problèmes politiques, à l’exception de quelques dégâts matériels […] La menace de l’émeute incitait les souverains à contrôler les prix, à assurer l’emploi ou à distribuer de larges oboles… ». (op. cit., p. 134).

Hobsbawm voit dans l’émeute une forme primitive de lutte à une époque où le mouvement ouvrier organisé est en formation et son développement est retardataire dans certaines zones. En ce sens, l’émeute lui apparaît aussi comme une forme de lutte vouée à disparaître, considérant le mouvement ouvrier traditionnel comme le développement nécessaire et surtout définitif de la lutte du prolétariat :

« …l’industrialisation a remplacé le menu peuple par la classe ouvrière industrielle, dont l’essence même est l’organisation et la solidarité tenace, tout comme celle de la populace est l’émeute brève et intermittente ». (op. cit., p. 142)

À l’évidence, il se trompe sur ce point. Néanmoins, son analyse est valide quand il considère l’émeute comme une forme d’affirmation de classe – économique ou politique – dans des contextes où les rouages de la représentation politique et syndicale ne sont pas en place. Dans la période historique examinée, ces rouages n’existaient pas (pas au sens moderne en tout cas). Mais le même raisonnement peut s’appliquer aussi là où ces rouages se dégradent, se grippent ou disparaissent. C’est le cas dans la période actuelle, caractérisée depuis les années 68 par la décomposition du mouvement ouvrier traditionnel. De façon analogue à ce qu’il a fait pour le luddisme, E.P. Thompson a eu raison de critiquer la condescendance implicite au progressisme à la Hobsbawm9, insistant plutôt sur la richesse des mentalités de la « classe ouvrière » de l’époque examinée et sur la complexité de ses pratiques émeutières. Il est vrai que celles-ci n’étaient pas des réactions aveugles ou sauvages. Cependant, la démarche de Thompson a aussi une grosse faiblesse, qui consiste à perdre les véritables ruptures historiques – telles la formation et la dissolution du mouvement ouvrier traditionnel – dans le flux toujours changeant et inépuisé des modes de vie, des pratiques et des représentations des classes laborieuses.