Ménage à trois: Episode 3 – Le mouvement contre la « Loi Travail » en France (2016)

Episode 3: Le mouvement contre la «Loi Travail» en France (2016)

Depuis les années 1990, la France a connu un certain nombre de mouvements sociaux – contre le plan-Juppé en 1995, contre la suppression des fonds sociaux des ASSEDIC en 1997-1998 (mouvement des chômeurs et précaires), contre la réforme des retraites en 2003, encore contre la réforme des retraites en 2010. Ces mouvements sont habituellement retenus comme les temps forts de la lutte des classes en France au cours des dernières décennies.

1 – Particularité du cas français

Malgré les différences de mobiles et d’acteurs, ces mouvements ont en commun d’avoir tous contesté des projets de loi visant à éliminer tel ou tel aspect des conditions sociales du fordisme. Les acquis sociaux (retraites, santé, indemnisation du chômage, service public, etc.) étaient visés, dans un pays où leur rôle reste considérable. Ces mouvements ont tous tenté de faire reculer le gouvernement en place, mais avec un succès décroissant au fil des années. Par la force des choses, l’instance qui leur faisait face n’était pas tel ou tel patron ou le patronat dans son ensemble (bien que la pression du patronat ait été à l’origine des réformes), mais l’État. Le contenu même de ces projets de loi engageait de vastes portions du salariat en général, convoquées au rendez-vous des réformes selon un découpage traditionnel (secteur public/secteur privé, emploi/chômage, etc.) dont la rigidité est elle-même un héritage du «compromis fordiste».

Le démantèlement du compromis fordiste au niveau de l’État s’est accompagné d’un mouvement analogue dans les entreprises. Cependant, la résistance à ce niveau n’a jamais pris des proportions telles qu’on puisse parler de véritables mouvements à une échelle nationale. Aussi bien au niveau des privatisations et des restructurations de boîtes qu’au niveau des mesures législatives (la création du CDD en 1979, la suppression de l’indexation des salaires en 1982, l’annualisation des heures supplémentaires, etc… jusqu’à l’ANI de 2013), la résistance fut toujours un fait sectoriel ou local1. Par ailleurs, l’attaque des conditions sociales du fordisme s’est constamment trouvée en retard par rapport à la pratique réelle sur les lieux de travail . Il fallait des réformes politiques d’ampleur, dont les lignes étaient dictées par le niveau de généralité de la cible (le système de retraite, le statut des fonctionnaires, etc.). En France plus qu’ailleurs la notion de «réforme» a perdu toute connotation positive: elle est devenue synonyme de dégradation du statu quo ante. Et le rejet des réformes par les salariés s’est confondu de plus en plus avec la simple défense de celui-ci.

De par leur récurrence et de par leur position particulière dans la structuration post-fordiste de la lutte des classe (la dualité défense de l’emploi/émeutes de la reproduction sur laquelle nous reviendrons dans un sous-chapitre ad hoc), les mouvement sociaux ainsi définis sont bel et bien une spécificité française. Et les déterminations que nous venons d’esquisser leur confèrent un caractère nécessairement interclassiste en ce que la défense des acquis sociaux – à l’exception de l’indemnisation du chômage, qui mériterait un discours à part2 – concerne aussi bien le prolétariat que la classe moyenne. Peut-être la classe moyenne est-elle un peu plus concernée que le prolétariat, en raison des différences d’espérance de vie – notamment après le recul de l’âge de départ à la retraite –, de propension à la consommation de soin médicaux, etc.

Dans ce tableau général, le mouvement de 2016 contre la Loi Travail (ou Loi El Khomri) s’inscrit dans le décalage habituel entre la pratique réelle à l’intérieur des entreprises et la mise en adéquation de l’appareil juridique. Il se distingue cependant à plusieurs égards de ses prédécesseurs. En particulier parce que le projet de loi lui-même ne portait que marginalement sur le welfare ou le salaire indirect, mais précisément sur le travail. Certes, cette loi était loin d’incarner ce que certains activistes ont voulu y voir – une attaque frontale contre le prolétariat. Cela a suscité un vaste malentendu. Nous allons voir pourquoi.

Le tableau ci-dessous illustre le pourcentage de travailleurs couverts par une convention collective dans l’ensemble de la population salariée des pays de l’OCDE en 2009. La troisième colonne donne aussi la hiérarchie entre accords de branche, d’entreprise ou interprofessionnel lorsque plusieurs niveaux sont admis (le premier niveau mentionné s’impose aux autres) ; la quatrième colonne rend compte de la possibilité ou non d’étendre les accords de branche, d’entreprise ou interprofessionnels aux non-signataires des accords, sans donner de détails sur les procédures d’extension (automatique, par demande, etc.).

Tab. 1: Les conventions collectives dans les pays de l’OCDE (2009)

|

Pays |

Taux de couverture (en %) |

Principal niveau de négociation |

Possibilité d’extension des convention collectives |

|

Allemagne |

63 |

branche |

oui |

|

Autriche |

99 |

branche |

oui |

|

Danemark |

82 |

branche/entreprise |

non |

|

Espagne |

80 |

interprofessionnel/branche/ entreprise |

oui |

|

États-Unis |

13 |

entreprise |

non |

|

Finlande |

90 |

branche (accord-cadre interprofessionnel) |

oui |

|

France |

95 |

branche/entreprise |

oui |

|

Grèce |

35 |

branche |

oui |

|

Hongrie |

nd |

entreprise |

oui |

|

Irlande |

80 |

interprofessionnel/ entreprise |

non |

|

Italie |

80 |

branche |

pour les salaires |

|

Japon |

16 |

entreprise |

non |

|

Norvège |

72 |

interprofessionnel/branche |

oui |

|

Pays-Bas |

82 |

branche |

oui |

|

Pologne |

35 |

entreprise/branche |

oui |

|

Portugal |

62 |

branche |

oui |

|

République Tchèque |

44 |

entreprise/branche |

oui |

|

Royaume-Uni |

35 |

entreprise |

non |

|

Slovaquie |

35 |

branche/entreprise |

oui |

|

Slovénie |

100 |

interprofessionnel/branche |

oui |

|

Suède |

92 |

branche |

non |

Source: « Social International », n. 712, avril 2011, p. 27.

Dans ce tableau, les disparités nationales sont nettes. À un pôle, on trouve des pays – les États-Unis, le Japon et le Royaume-Uni – où la négociation se déroule uniquement au niveau de l’entreprise, où le taux de couverture par les conventions collectives est très bas, celles-ci n’étant pas extensibles. À l’autre pôle – en France, en Autriche, en Suède, etc. – c’est l’inverse: le taux de couverture est très élevé et les accords de branche priment sur les accords d’entreprise, avec possibilité d’extension. Au milieu, on trouve un large éventail d’économies «coordonnées» (néolibérales avec quelques anciens éléments du fordisme), comme l’Allemagne, qui modulent de façon variable le rapport entre modalités de négociation et taux de couverture des salariés. Dans l’ensemble, il est évident que la tendance historique est donnée par le premier pôle, ne serait-ce que par son poids dans le cycle mondial. Cette tendance affecte depuis longtemps la structure réelle de l’emploi dans les économies européennes, et la crise de 2008 n’a fait que l’accentuer. Dans l’Allemagne de 2001, les conventions collectives de branche couvraient 64% des salariés de l’Ouest du pays et 45% des salariés de l’Est. En 2011, elles ne couvraient plus que 54% des salariés à l’Ouest et 37% à l’Est. En outre, une décision de la Cour Fédérale du Travail du 24 juin 2010 a introduit la possibilité de multiplier les conventions collectives dans une même entreprise en fonction des segments professionnels, remettant ainsi en cause le principe de la convention collective unique3. La France apparaît dans le tableau comme une sorte de paradis de la couverture par branche : cependant, cette image favorable est trompeuse. Tout d’abord il faut remarquer que, pour les contrats à durée déterminée (environ 1,4 million dans le privé), le rattachement à la convention de la branche existe bel et bien, mais est peu effectif quand il s’accompagne du chantage à la discipline en échange du renouvellement ou de l’embauche en CDI. Aux CDD dans le privé s’ajoutent le vaste recours à l’intérim4 (600.000 personnes), les CDD du public (580.000), les emplois aidés par l’État (542.000 contrats aidés et 578.000 contrats d’apprentissage ou de professionnalisation en cours à la fin du deuxième trimestre 2016). Ajoutons enfin les travailleurs détachés (286.000 en 2015, soit 25% de plus qu’en 2014)5.

Bien que le CDI soit encore le contrat de travail majoritaire (85% du stock d’emploi salarié), les contrats courts constituent désormais, de manière plus ou moins permanente, 85-87% du flux. Ces 15% de «précarité» au sein du salariat6 constituent les marchés du travail dits «secondaires», et affectent de manière croissante les 85% représentés par les emplois stables. Ce clivage recoupe en partie celui du cadre concurrentiel: les PME et les ETI embauchent et licencient proportionnellement plus que les grands groupes, tandis que ceux-ci représentent 30% de l’emploi privé (soit 4,4 millions de salariés), 53% des exportations, 66% des dépenses de R&D des entreprises… et sont souvent les donneurs d’ordre de ces mêmes PME. Or, il apparaît que, depuis la crise de 2008, les grandes entreprises françaises perdent en compétitivité internationale. Cela se voit à nombre d’indicateurs. Le taux de marge est estimé à 28,1 % en France, contre 40% en Allemagne et 37% au niveau de la moyenne européenne (données de 2013) ; en 2009 il y avait 40 entreprises françaises parmi les 500 plus importantes entreprises du monde par chiffre d’affaires, tandis qu’en 2013 il n’y en avait plus que 31. L’entrée de Donfeng dans PSA, la vente partielle d’Alstom, le rachat de Solvay par Rhodia en 2011, la fusion Lafarge-Holcim en 2014, etc. sont d’autres symptômes de la « faible compétitivité du territoire national » français ; celle-ci se traduit par la diminution de l’investissement, qui se répercute sur les sous-traitants de la filière (baisse des commandes, mise en concurrence accrue, etc,). Dans une telle situation, une révision supplémentaire des modalités de négociation et de réduction des effectifs s’imposait, tant du point de vue immédiat des PME, que du point de vue à moyen terme des grands groupes.

2 – La loi El Khomri

Tel est le cadre général qui, à la mi-février 2016, pousse le gouvernement français à présenter le projet de loi de la ministre El Khomri, visant à «instituer de nouvelles libertés et de nouvelles protections pour les entreprises et les actifs». Cela répondait à la demande du MEDEF et de l’UE en faveur de réformes structurelles du marché du travail. Le projet de loi fait suite à la loi Macron de 2015 votée dans le même esprit de « déverrouiller la France » (travail du dimanche, etc.), ainsi qu’au rapport de la commission Badinter (janvier 2016) préconisant la refonte d’un Code du travail jugé désormais illisible. Cependant, le texte est loin de faire l’unanimité au parlement. Il est considéré comme trop timide par la droite (et le MEDEF), et comme trop libéral par le FN et par la gauche de la gauche, y compris par une partie de la gauche au pouvoir (les «frondeurs» du PS). Le texte va donc subir plusieurs remaniements pendant le conflit. Malgré ceux-ci, il ne deviendra loi que grâce à l’article 49.3 de la Constitution (vote bloqué engageant la confiance du parlement). Les mesures les plus controversées, la plupart amendées en cours de route, sont les suivantes:

-

l’élargissement des critères qui définissent le licenciement économique: la baisse prolongée des commandes ou du chiffre d’affaire, les problèmes de trésorerie et la sauvegarde de la compétitivité vont entrer en ligne de compte, ce qui facilitera les licenciement. Dans la version définitive ce point sera modéré par la création de commissions paritaires de branche comprenant en leur sein des membres des organisation syndicales représentatives;

-

le plafonnement des indemnités prud’homales, qui de contraignant dans le projet deviendra indicatif dans la loi approuvée au parlement le 21 juillet 2016.

-

l’inversion dans la hiérarchie des normes en matière d’accords entre les partenaires sociaux: l’accord d’entreprise va pouvoir primer sur l’accord de branche, notamment en matière de salaires, de temps de travail et de majoration des heures supplémentaires; l’accord de branche ne s’appliquera qu’en absence d’accord d’entreprise. C’est un point sur lequel le gouvernement ne cédera pas. Les commissions paritaires n’exerceront qu’un rôle de surveillance a posteriori.

-

l’ allongement du temps de travail : l’horaire hebdomadaire restant fixé à 35 heures de base et 48 heures maximales (heures supplémentaires incluses), on passerait de 44 heures de travail normal en moyenne (ou 40 heures de travail de nuit) sur 12 semaines, à 44 heures de travail normal (ou 40 heures de travail de nuit) en moyenne sur 16 semaines. Ce point n’apparaît pas dans le texte approuvé : la durée hebdomadaire maximale en moyenne reste de 44 heures sur 12 semaine (dérogation possible par accord d’entreprise, dans la limite de 46 heures hebdomadaires).

-

Tarification des heures supplémentaires : des accords d’entreprise ou de branche pourront appliquer des majorations moins favorables, avec un taux minimum de majoration de 10%. La règle du Code du Travail (+25% pour les 8 premières heures, +50% pour les suivantes) ne s’applique qu’à défaut d’autres accords. C’est le deuxième point sur lequel le projet de loi ne verra pas de changement. Toutefois, il ne s’agit pas d’une véritable nouveauté : les lois Fillon de 2004 et 2008 prévoyaient déjà la possibilité (peu utilisée), pour certains aménagements du temps de travail, de déroger aux accords de branche7.

D’autres mesures, plutôt cosmétiques et peu aptes à devenir sources de conflit, s’ajoutent à cette liste : introduction du Compte personnel activité, suppression de l’examen médical d’embauche (de toute façon peu appliqué), changements mineurs en matière de congés payés ordinaires et spéciaux, etc.

C’est notamment le troisième point qui a mis au centre du conflit du printemps 2016 ces objets un peu vieillots que sont le Code du Travail, surchargé de dérogations et de jurisprudence, et les syndicats CGT et Force Ouvrière, dont la trajectoire est depuis longtemps descendante, tandis que la CDFT monte aux élections professionnelles. Nous avons vu que la structure de l’emploi en France présente des traits un peu schizophrènes. Dans l’ensemble des contrats existants, un large stock d’emplois en CDI, majoritaires, coexiste avec un flux majoritaire d’embauches en emplois précaires. Il est donc normal que des formules comme «le contrat de travail à durée indéterminée est la forme normale et générale de la relation de travail» (Art. 1221-12 du Code) commencent à poser problème.

La loi El Khomri correspond à une situation générale de pénurie de plus-value qui se traduit de manière double. À la demande patronale d’accords plus souples et moins coûteux, s’ajoute la question de l’intégration des syndicats qui sont moins coopératif avec le patronat. Même ceux-ci – bien que dans une moindre mesure par rapport aux syndicats «d’accompagnement» – vivent principalement de transferts de valeur qui se font directement par les contribution patronales au «dialogue social»8 (fonds paritaires dédiés au financement des organisations syndicales et d’employeurs) et indirectement par l’État à différents niveaux (régions, collectivités locales), et sous différentes formes (versements, décharges syndicales, etc.). Les cotisations des inscrits ne constituent qu’une faible partie du budget des syndicats. Aussi modestes que soient ces portions de plus-value dans les bilans des entreprises, le patronat essaie de faire des économies dans tous les sens. Pourquoi dès lors continuer à financer des syndicats pas assez «collaboratifs» alors que les profits sont insuffisants?

3 – Le mouvement contre la loi El Khomri

La combinaison de l’attaque contre la négociation de branche et de l’attaque contre les syndicats «non alignés» explique l’ambiguïté du mouvement contre la loi El Khomri. Ce mouvement peut être lu à la fois comme une bataille de rue et comme un conflit inter-institutionnel – entre l’État et les syndicats, se prolongeant de manière souterraine même à l’intérieur du gouvernement. Les deux aspects ont coexisté de façon variable. L’obtention d’un compromis entre l’État et les syndicats était bel et bien l’enjeu principal du contentieux : l’un comme les autres demandaient 100 pour obtenir 50, et visaient à obtenir gain de cause par l’usure de l’adversaire. Le chemin pour parvenir à ce compromis et le débat au parlement furent longs. Entre les batailles de rue et les multiples discussions du texte dans les coulisses, entre le caractère minoritaire du mouvement et sa capacité à durer encore et encore, la contradiction n’était qu’apparente.

En lieu et place des foules de 1995 et même de 2010, il y a eu une étrange fédération de segments du prolétariat et de la classe moyenne qui se sont cherchés, se sont parfois heurtés, ont convergé, pour enfin s’effriter sans jamais se confondre ou remettre en cause leurs identités respectives. Le gouvernement avait bien travaillé pour construire ce fractionnement: les bataillons de fonctionnaires, dont il venait de revaloriser les salaires de 1,2% après 6 ans de gel, n’étaient pas concernés par la loi; les routiers entrés en grève en mai en sont aussitôt sortis, lorsque il a été décidé que la révision de la tarification des heures supplémentaires ne les concernait pas non plus; et le Premier ministre Valls annonçait à la mi-avril ses «mesures jeunes» pour les 18-25 ans (Aide à la recherche du premier emploi, augmentation des bourses pour les lycéens, etc.).

Les trois acteurs principaux – la composante syndicale, les cortèges de tête, et Nuit Debout – luttaient dans un but différent. La première réclamait le retrait du projet de loi (en y croyant plus ou moins). Dans ce même camp, les bureaucraties syndicales voulaient réaffirmer leur «représentativité». Pour les deux autres camps, il s’agissait surtout de revendiquer une autre politique, même dans la forme du « refus de la politique » (qui reste à l’intérieur de ce qu’il refuse). La revendication du retrait de la Loi Travail est devenue le dénominateur commun parce que la composante syndicale était la seule à pouvoir imposer un rapport de force. C’est à ce titre que les autres acteurs (Nuit Debout notamment) ont demandé son intervention et sa présence. De son côté, la composante syndicale, notamment au niveau «organisationnel» (directions, services d’ordre), a adopté une posture de méfiance et parfois de dénonciation vis-à-vis de Nuit Debout et des cortèges de tête (les «casseurs»). Mais elle en avait également besoin, en tant qu’alliés et en tant qu’épouvantails face au gouvernement. En fin de compte, le calendrier du mouvement n’a jamais été autre que syndical et les timides tentatives du cortège de tête de se donner ses propres échéances se sont soldées par un échec.

Nous ne rentrerons pas ici dans le détail de la chronologie du mouvement (il en existent déjà d’assez exhaustives sur internet9). Nous nous interrogerons plutôt sur sa composition sociale et ses pratiques.

3.1 – Cortèges de tête

Dans les «cortèges de têtes» qui ouvraient les manifestations, on trouvait la composante la plus jeune du mouvement: des étudiants, des militants autonomes et d’extrême gauche, des précaires, quelques travailleurs qui venaient de la partie syndicale des manifs (SUD Rail, CGT Tricastin, dockers du Havre, etc.). Et surtout des lycéens, qui étaient les plus nombreux, engagés sur le double front des manifs et des blocages de leurs lycées. Contrairement à ce qui s’était passé lors du mouvement contre la réforme des retraites de 2010, ces lycéens venaient souvent de lycées généralistes et de centre-ville, surtout dans la région parisienne10, alors que les lycées professionnels et de banlieue se sont peu mobilisés et, quand cela est arrivé, cela a rarement été dans les banlieues les plus pauvres, mais à Courbevoie, à Levallois-Perret, à Clichy, aux Lilas11. C’est notamment parmi ces lycées moins favorisés qu’on compte les rares épisodes de dégradation des bâtiments. Pour le reste, les lycéens semblaient peu concernés par leur propre situation de lycéens : pas de discours sur une réforme de l’enseignement, pas de velléités autogestionnaires, pas d’écoles vandalisées non plus. La motivation semble venir entièrement du contexte extérieur. En mars, il y a eu jusqu’à 176 lycées bloqués en France, dont cinquante en Île-de-France et une vingtaine à Paris.

Les étudiants étaient en minorité dans les cortèges. Les facs et départements (science humaines le plus souvent) n’ont pas connu de blocage d’envergure, sauf les jours de mobilisation nationale.

Les pratiques de lutte des cortèges de tête se font remarquer par les affrontements avec la police, le cassage de vitrines et autres dégâts du mobilier urbain au cours des manifestations ou en marge de celles-ci. Les pillages sont quasi-inexistants. On est en présence d’une violence plutôt symbolique et – malgré la sur-médiatisation de l’attaque à l’Hôpital Necker (14 juin) – très sélective, qui porte un message politique simple : nous contre eux. Parmi les cibles préférées, outre la police : les banques, les grandes firmes, les commerces de luxe, les sièges du PS, les mairies, les abribus hébergeant des affiches publicitaires, les voitures de grosses taille, les voitures des contrôleurs de la RATP… en somme tous les « ennemis du peuple », que les « casseurs » se chargent de pointer du doigt en même temps qu’ils les frappent. Derrière ce type de violence on trouve la détestation de la gestion sécuritaire de l’espace public (violences policières, vidéosurveillance, etc.), l’horreur de la politique soumise ou impuissante face au grand capital, le mécontentement face à la panne de l’ascenseur social et la peur d’une paupérisation qui se fait à la marge12. Cela est visible aussi dans les slogans: «tout le monde déteste la police», «on vaut mieux que ça», «se lever pour 1200 euro par mois c’est insultant» (notons au passage que 1200 euro par mois, c’est déjà plus que le SMIC net, actuellement à 1150 euro environ). Une fraction des cortèges de tête (étudiants et activistes) tente de bloquer des lieux de travail depuis l’extérieur (port de Gennevilliers, 28 avril), mais il ne s’agit que de quelques épisodes sans succès, qui amènent à se replier rapidement sur la pratique habituelle des manifs.

Les cortèges de tête se font aussi remarquer par le grand nombre de graffitis poétiques laissés sur les parcours des manifestations. Ce n’est pas une pratique neutre : en dehors d’un contexte insurrectionnel réel, la « parole libérée » appartient à ceux qui la maîtrisent déjà ; et de la même manière qu’en Mai 1968, mais sans l’aspect novateur qu’elle avait à l’époque, ce n’est que l’ersatz fantasmatique de ce qui ne peut pas être fait plutôt que la description de ce qui se passe en actes.

On peut déduire de l’ensemble de ces éléments que dans les cortèges de tête la classe moyenne est hégémonique et majoritaire.

3.2 Nuit Debout

On peut faire le même constat pour Nuit Debout. Suivant les recherches qui ont été menée à ce sujet à Paris13, les quartiers les plus représentés sont ceux du Nord-Est de la ville, sans doute les plus pauvres mais en voie de gentrification rapide. Environ un tiers des participants vient des banlieues (on ne sait pas lesquelles). Cependant, 61% des participants sont diplômés, seulement un tiers environ participe aux manifestations contre la loi Travail, mais plus de la moitié a déjà à son actif une expérience d’engagement «citoyen, associatif ou caritatif», 22% ont déjà cotisé à un syndicat, et 17% ont milité dans un parti politique. Le chômage toucherait 20% des participants, tandis que parmi ceux qui ont un boulot, les salariés d’exécution (ouvriers et employés) seraient 20% environ.

La pratique principale de Nuit Debout se résume à l’occupation de Place de la République dans ses différents aspect (débats, organisation de l’occupation elle-même, cortèges nocturnes). Les sujets des débats et des commissions sont très éclectiques. Ils vont de l’écologie, du végétarisme, de l’emploi ou de la condition féminine à des thèmes tournant autour de la refondation du politique : démocratie participative, nouvelle constitution, souverainisme économique. Il faut rappeler que Nuit Debout démarre suite à la «nuit rouge» du 31 mars, organisée par le collectif Convergences des luttes (éléments de Fakir, Attac, Parti de Gauche, DAL), et voit la participation active de Frédéric Lordon comme d’autres souverainistes anti-UE ou anti-euro moins à gauche. Si cette origine ne prédéterminait pas la trajectoire que Nuit Debout allait suivre, il était peu probable que le cours des choses dévie de sa logique de départ: du lieu de rassemblement à la composition sociale, tout ou presque était là pour la confirmer. La place occupée a fonctionné pendant un certain temps, parait-il, comme lieu de rencontre pour des coursiers à vélo ; si ces travailleurs s’y rendaient pour passer le temps entre une commande et une autre et pour réparer les vélos, d’autres y transitaient à la recherche de convivialité ou de propagande. Tous, sans exception, s’accommodaient au cadre donné sans le contester ou le détourner.

Il nous paraît donc légitime de conclure que la classe moyenne est, ici aussi, la classe hégémonique et majoritaire. Elle se présente sous un visage moins agressif que dans les cortèges de tête, principalement en raison de l’âge moyen plus élevé des participants. En dehors de Paris, la composition de Nuit Debout a été parfois plus variée (dans les villes de province), parfois plus homogène encore (dans les tentatives d’«exportation» de Nuit Debout vers la banlieue Nord de Paris: Saint-Denis, Aubervilliers, etc.). Dans l’ensemble, ces disparités liées au contexte s’égalisent en moyenne.

3.3 – Le prolétariat

De telles considérations laissent supposer que la composante «syndicale» a été la plus prolétarienne du mouvement. Cette affirmation doit être assortie de quelques précautions.

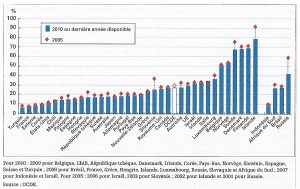

Tout d’abord, il faut se garder d’établir une équivalence trop rapide entre «syndicats» (ou même «CGT») et «prolétaires». Le taux de syndicalisation en France est parmi les plus bas d’Europe (voir tab. 2). Il est plus important parmi le personnel d’encadrement que chez les ouvriers, et plus bas dans le privé que dans le public.

Tab. 2 : Taux de syndicalisation dans les pays OCDE

Dans ces conditions, les entreprises et les secteurs du privé dans lesquels des syndicats comme la CGT et FO ont une base véritable et un vrai pouvoir de mobilisation parmi les ouvriers et les employés sont peu nombreux. Il est vrai qu’un faible taux de syndicalisation peut être compensé par des noyaux solides et bien enracinés de délégués syndicaux (ou de délégués du personnel syndicalisés), mais la situation en France est assez différente. Ainsi, les directions de la CGT et de FO auraient bien aimé mobiliser plus contre l’inversion dans la hiérarchie des normes, mais elles ne l’ont pu que dans leurs derniers bastions – ports et docks, raffineries, centrales nucléaires, etc. Or c’est seulement là qu’on a vu quelques débordements (le sabotage des lignes téléphoniques en Haute-Loire revendiqué par la CGT Énergie, les affrontements entre les dockers et la police lors de la manifestation du 14 juin, etc.). Capacité de mobilisation n’est donc pas synonyme de contrôle de la base. D’ailleurs, cette capacité de mobilisation n’est pas toujours synonyme d’implantation réelle dans les entreprises (nous y reviendrons).

Ceci dit, il serait tout aussi exagéré de voir une disjonction totale entre «syndicats» et «prolétariat». De toute façon, on peut dire que les syndicats – là où la liberté d’y adhérer ou pas existe – n’ont jamais regroupé qu’une minorité du prolétariat. Il est certain que même dans ses bastions, la CGT a eu à faire avec des bases dont la réactivité n’était pas uniforme. Ici et là elle a dû batailler pour mobiliser les troupes, tandis qu’ailleurs elle a eu du mal à les encadrer (cf. les débordements déjà cités). Ici aussi, les disparités se compensent en moyenne. Toujours est-il que le 14 juin, parmi les 600.000 manifestants qui défilaient dans le Paris des «bobos», il y avait certes beaucoup des bonzes et de militants politiques, mais surtout une multitude travailleurs venus de loin, faite de corps marqués par le travail manuel, par le travail pénible, et par un mode de vie qu’on croit disparu. Ils étaient venu dans les beaux quartiers pour un jour, pour dire – premièrement à l’État – qu’ils existent, et qu’il faut compter avec eux.

Ce rapport à l’État, sur le mode de l’affirmation de soi, ne fut d’ailleurs nullement contredit par le cortège de tête, dont le dernier exploit fut une bataille rangée quasi-militaire (et perdante) avec la police en fin de manif, sur l’esplanade des Invalides, au beau milieu des palais du pouvoir. Bien que l’affrontement fût la conséquence du piège tendu par la police, qui parvint à séparer le cortège de tête de la partie syndicale et à «nasser» la quasi-totalité de l’esplanade, sa forme concentrée et le lieu dans lequel l’affrontement eut lieu avaient quelque chose de surréaliste : le but n’étant évidemment pas celui de prendre l’Hôtel des Invalides ni même l’Assemblée Nationale, pourquoi était-on là au juste ? Les timides tentatives de pratiquer une déconcentration du mouvement ou des actions touch and go (rue Saint-Maur et Belleville, 14 juin) restèrent le fait isolé et dérisoire de quelque groupe de militants. Malgré le grand nombre de cagoules et habits noirs de style black bloc, la ressemblance avec les émeutes de Grèce de 2008 ne tenait qu’à l’esthétique.

Parmi les multiples clivages qui ont caractérisé le mouvement (prolétariat/classe moyenne, intersyndicale/secteurs en lutte, base militante/bureaucrates, etc.) le plus structurant a été vertical. Il se plaçait entre un petit nombre de secteurs où l’introduction de la négociation par entreprise était à la fois une attaque contre le pouvoir de la CGT et de FO et une attaque contre les travailleurs, et la majorité des autres secteurs, où cette coïncidence n’existait pas, et qui n’ont pas bougé. Tout au plus, certaines luttes locales ont essayé – avec un «opportunisme» tout à fait compréhensible – d’utiliser le mouvement comme caisse de résonance pour leurs revendications spécifiques (Amazon, McDonald’s, Campanile, Tour Eiffel). Il suffisait d’ajouter «retrait de la Loi Travail» dans la dernière ligne des revendications pour se rattacher au mouvement général. Même dans le secteur public ou para-public, nombre de grèves suivaient la même logique (SNCF ; cantines scolaires de Montpellier, Marseille, Toulouse, etc.)14. Néanmoins, le mot d’ordre vétuste de grève générale est resté absent (alors qu’il était bien présent en 2010), tout simplement parce que l’immense majorité du prolétariat n’était pas au rendez-vous. Pourquoi ? Probablement parce que la négociation par entreprise n’allait pas changer grande-chose à la situation immédiate de ces travailleurs. Par exemple, une enquête récente menée par un journaliste indépendant15 qui a réussi à se faire embaucher comme intérimaire dans un abattoir en Bretagne et à y rester 40 jours, souligne les cadences infernales et les mauvaises conditions de travail qui règnent dans ce secteur. Au poste de parage des bovins où le journaliste a été affecté, il faut ôter les graisses de 60 carcasses de vache à l’heure, 8 heures par jour, au milieu d’une chaleur et de bruits épouvantables. Les ouvriers se plaignent de douleurs physiques de tout type (cervicales, crampes, doigt bloqués), de maladies professionnelles et de troubles musculo-squelettiques. Beaucoup tiennent grâce à l’alcool, aux médicaments, à la drogue. Pour les ouvriers les plus anciens la contre-partie réside vraisemblablement dans le niveau des salaires, qu’on fait miroiter aux yeux des jeunes intérimaires : « Ils sont appâtés par les trois lettres « C-D-I » et d’autres avantages en voie de disparition ailleurs : une mutuelle, un treizième mois, des primes (d’assiduité et d’intéressement), des jolis cadeaux à Noël. […] Mais le pacte repose sur un non-dit de taille : l’ouvrier y laissera sa santé »16. Si des entreprises telles que cet abattoir parviennent à recruter malgré la dureté des conditions de travail, c’est aussi grâce à l’assurance-chômage, qui permet aux précaires de trouver une période de repos. Parmi les jeunes intérimaires, très peu arrivent à décrocher un CDI. Cette possibilité s’ouvre de façon sélective après un an de présence dans l’établissement. Encore faut-il réussir à tenir un an sans congés.

À peu de choses près, on retrouve de telles conditions dans des pans entiers de l’industrie française (des postes peut-être moins durs, contre un salaire sans doute plus faible). Et là, la primauté de la négociation par entreprise ne va pas bouleverser la donne, car l’établissement du rapport de force se fait déjà le plus souvent entreprise par entreprise et de manière non juridique. À cet égard, les synthèses que la DARES17 produit chaque année au sujet des grèves dans les entreprises de France sont éclairantes. Le tableau ci-dessous illustre le nombre de journée individuelles non travaillées (JINT) pour 1000 salariés, et le pourcentage d’entreprises d’au moins dix salariés ayant déclaré au moins une grève, de 2005 à 2014.

Tab. 3: Les grèves en France

-

Année

JINT/1000 salariés

% d’entreprises

2005

164

2,7

2006

117

1,9

2007

128

1,8

2008

100

2,1

2009

136

2,2

2010

318

3,3

2011

77

1,8

2012

60

1,3

2013

79

1,2

2014

81

1,4

Source : Élodie Rosankin, Les grèves en 2014, in «DARES résultats», n°85, décembre 2016.

Ce tableau montre que l’activité de grève est très faible en France : malgré une petite flambée en 2010, le nombre de JINT et d’entreprises touchées a même décliné depuis la dernière crise. Les données de 2016 seraient probablement plus proches du niveau de 2010. Évidemment ça peut toujours changer du jour au lendemain. Quoi qu’il en soit, entre le chômage et la faiblesse des structures représentatives, les patrons n’ont pas de peine faire à pencher la balance de leur côté.

Les dernières synthèses disponibles indiquent que sur l’ensemble des secteurs, les motifs de grève sont de moins en moins sectoriels ou interprofessionnels et de plus en plus de plus en plus internes à l’établissement, à l’entreprise ou au groupe (42% des grèves en 2013, 58% en 2014) ; les salaires en restent l’enjeu principal (47% des grèves en 2013 et 74% en 2014), suivis par la défense de l’emploi. Dans les secteurs les plus touchés – fabrication de matériels de transport (construction automobile notamment), extraction/eau/gaz/déchets, transports et entreposage (SNCF, RATP, etc.) – les données sont encore plus nettes. Les anciens piliers historiques du fordisme français apparaissent à la fois comme les secteurs les plus conflictuels et comme les moins concernés par les thèmes interprofessionnels ou sectoriels. La forte corrélation entre activité de grève et présence d’au moins un délégué syndical dans l’entreprise s’accompagne d’ailleurs d’une autre corrélation, également forte, entre fragilité des structures représentatives du personnel/syndicales et motifs de grève interprofessionnels. Il apparaît donc que le recours aux niveaux les plus généraux de négociation – loin d’exprimer un marque de force ou une tension à l’« unité de classe» de la part des segments les plus combatifs – ne s’impose, en fait, que faute de mieux.

Conclusion

Récapitulons brièvement les points essentiels de notre analyse. Nous avons vu que le démantèlement du compromis fordiste en France est en retard par rapport aux autres pays des aires centrales du MPC. Cela n’empêche pas qu’il soit plus avancé dans la pratique que dans le droit. La Loi El Khomri cherchait à rattraper ce retard, mais sans parvenir à être aussi décisive que ce que souhaitaient ses promoteurs (et que ce dont ses détracteurs l’accusaient). Elle permettra au patronat un peu plus de souplesse et des économies ici et là, mais pas plus. En vérité, le gouvernement PS a reculé toute réforme en matière d’emploi jusqu’à la dernière année de son mandat ; mis dos au mur par son propre immobilisme, il savait qu’«on ne fait pas d’omelettes sans casser des œufs», mais il a quand même essayé d’en casser le moins possible. En ce sens, la valeur hautement symbolique attribuée au Code et la gestion répressive des manifestations (et non du mouvement dans son ensemble) ont dramatisé le mouvement bien au-delà de sa réalité.

Il est compréhensible que les prolétaires et les salariés de la classe moyenne aient peu participé au mouvement du printemps 2016. Seules certaines fractions de chaque classe se sont mobilisées. Elles se sont retrouvées ensemble face à l’État, poussées par des intérêts immédiats pour certains, par l’insatisfaction ou le dégoût vis-à-vis de l’offre politique pour d’autres. Tandis que certains secteurs ouvriers défendaient des positions plus ou moins corporatistes avec l’aide de syndicats qui pensaient surtout à défendre leurs institutions, certaines fractions de la CMS poussaient une vague offre politique, pseudo-révolutionnaire dans les cortège de tête et mollement démocrate-radicale (voire démo-populiste) sur la place de la République. Dans tous les cas, leur interlocuteur n’était pas les capitalistes, mais toujours l’État, auquel on réclamait des garde-fous contre le grand capital et la police.

En fin de compte, c’est pour le rôle qu’il a joué dans la recomposition du système politique que le mouvement passera à l’histoire écrite. Entre le mouvement de 2016 et le score de la France Insoumise aux présidentielles de 2017 (19,58% des voix au premier tour), il y a un lien qui, sans se réduire à une filiation directe, fait tout de même penser – en plus petit, certes – au rapport entre les Indignés et le parti Podemos en Espagne, ou à Syriza en Grèce. En tout cas, la carte de la sanction électorale (après la défaite de la rue) a été récupérée et jouée contre son ancien maître. Et c’est ainsi que le vieux PS – ni assez populaire ni assez soumis aux patrons, ni à l’écoute de la rue ni assez résolu pour en finir avec elle – a fini par se faire coincer dans la tenaille Mélenchon-Macron. Aussi historique que soit la fin du duopole parlementaire traditionnel, l’issue des élections présidentielles et législatives de 2017 indique que tout se résorbe encore dans l’isoloir, dont la rue n’est pour l’heure qu’un appendice. Une petite partie de la CMS, celle qui sans doute souffre le plus, se radicalise dans un éventail assez large d’options et d’opinions, comprenant même l’abstentionniste, voire le « casseur »… tandis que les couches moyennes et supérieures du public et du privé convergent vers le centre (fût-ce par défaut). Ce qui est une autre manière de dire que l’attaque du sursalaire est actuellement en France modéré et par sa faiblesse et par les aides inter-générationnelles qui suffisent encore dans bien des cas et reportent les échéances. Pour quelques temps encore, la paupérisation de la CMS sera plus une crainte qu’une réalité. On attend Macron. Ce qui explique sans doute que les pratiques interclassistes n’aient pas atteint une dimension réellement massive. Tant dans l’isoloir que dans la rue, l’association interclassiste entre prolétariat et CMS ne perce pas, et n’apparaît qu’en négatif dans la croissance de l’abstention.

Cette situation vient aussi du silence du prolétariat. Le retour de la conflictualité sur les lieux de travail – pour ne pas parler d’une reprise révolutionnaire – est suspendue à la sortie de l’obscurité dans lequel la grande masse des prolétaires s’est tenue jusqu’à maintenant, y compris au cours du mouvement du printemps 2016. Il est légitime de se demander dans quelles circonstances cela pourrait se produire. On peut émettre quelques hypothèses à ce sujet. Nous avons déjà affirmé ailleurs que dans les conditions actuelles, le chômage fonctionne comme une soupape de sécurité pour le système, et cela à plusieurs niveaux. On l’a vu aussi dans le cas de l’abattoir industriel que nous avons évoqué toute à l’heure : tout en favorisant la concurrence parmi les prolétaires ainsi que l’adaptation des effectifs au volume de la demande et l’équilibre entre augmentation des cadences et accélération du turnover, le chômage permet aussi de reprendre du souffle quand on est au bout du rouleau, de rester à la maison si on se fait licencier à trois ans de la retraite, voire même de pratiquer des va-et-vient calculés entre emploi et non-emploi, du moins tant qu’on est convenablement indemnisés. Des nos jours, pour que les prolétaires s’attaquent au travail, il faut que le travail leur soit odieux et que le chômage soit aussi odieux que le travail. On n’en est pas là, et le mouvement contre la Loi Travail le montre à sa manière : malgré leur présence individuelle au sein des Nuits Debout et des cortèges de tête, les chômeurs ne sont jamais organisés en tant que tels, ni pour se défendre (occupations des Pôle Emploi, des CAF) ni a fortiori pour s’attaquer à la situation qui les définit.

Quoi qu’il en soit, l’attaque du paritarisme déjà au cœur de la Loi Travail se poursuivra avec le gouvernement Macron, et pourrait effectivement changer la donne pour le prolétariat. La réforme du système actuel d’indemnisation du chômage qui figure dans l’agenda macroniste, si elle est appliquée à la lettre, serait nettement défavorable aux salariés en situation de perte d’emploi. La gestion du chômage ne reviendrait plus à un organisme paritaire, mais à l’État directement. Au-delà de la question de son montant, l’«allocation chômage universelle» – sorte de hybridation entre assurance-chômage et minima sociaux – réunirait dans un seul dispositif les mauvais côté des deux : d’une part la contrainte à la recherche d’un emploi (ou à la formation), de l’autre un « assistanat » déconnecté du strict montant des cotisations individuelles. Encore faut-il que le nouveau gouvernement parvienne à faire passer une telle réforme et à la mettre en pratique. C’est ici que la lutte de classe même dans son cours quotidien ne remettant rien de fondamental en cause, même dans sa forme particulière de ménage à trois, sera le facteur décisif. Il reste en France des acquis à défendre. Pour combien de temps ?

R.F. – B.A.,

juillet 2017

Notes :

1 Cela est vrai même lorsque cette résistance s’associe aux «mouvements sociaux» en question, comme dans le cas des grèves (très anecdotiques) dans le privé en 1995, chez EDF et France Télécom en 2003, dans les raffineries en 2010.

2 Même après la crise de 2008, le chômage des cadres et des professions intérmediaires reste un phénomène marginal: en février 2017, son taux s’élevait à 4%, contre 20,3% chez les ouvriers non qualifiés et 10,2% chez les employés.

3 Cf. Michel Lallement, Conflits sociaux, négotiations collectives et marchés du travail. Une comparaison internationale, in «Problèmes économiques», hors-série n.3, février 2013, pp. 58-67

4 Rappelons toutefois que les conditions du travail intérimaire ne sont pas indépendantes de ce qui s’écrit et se signe dans les conventions collectives par branche. Selon le Code du Travail l’entreprise utilisatrice doit respecter la parité de traitement et de rémuneration entre un salarié intérimaire et un salarié embauché en CDI.

5 Parmi les contrats «atypiques», les contrats pro permettent des dérogations considerables par rapport au SMIC brut et net (jusqu’à -45% pour les travailleurs de moins de 21 ans, jusqu’à -30% de 21 à 25 ans). C’est également les cas pour le travail détaché. Celui ci – soit dit en passant – ne se limite pas à l’UE, car des conventions bilaterales entre pays européens et non-européens sont également possibles.

6 Nous n’aborderons pas ici dans la question du salariat déguisé se cachant dans 1’emploi indépendant (11,5% de la population active), mais évidemment le phénomène existe… dans des proportions à vrai dire plutôt modestes. La Féderation des autoenterpreneurs estimait son poids à 3% en 2012. Même en multipliant ce chiffre par trois, on est loin de la prétendue « uberisation de la société ».

7 Jean-Emmanuel Ray, professeur de droit social à Paris I-Sorbonne, considère que: «La loi Fillon de 2004 a été en pratique un échec, et pourquoi? Parce que le temps de travail, c’est de la dynamite ! Il percute le petit écosystème vie professionnelle/vie privée de chaque salarié: les entreprises n’ont pas voulu mettre le feu». Cette analyse est intéressante en ce qu’elle revient, entre les lignes, à la primauté de la lutte des classes sur la législation: ce n’est pas parce que «la loi» va permettre aux patrons de faire ceci ou cela, que les patrons seront ipso facto en mesure d’en profiter.

8 On pourrait ajouter les contributions patronales illicites, comme celles de l’affaire des caisses noires de l’Union des industries et des métiers de la métallurgie (UIMM) de 2007.

9 Cf. l’article Grèves et manifestations anti-Loi Travail en France sur Wikipedia, bien que le nombre des participants aux manifestations soit souvent surestimé: https://fr.wikipedia.org/wiki/Gr%C3%A8ves_et_manifestations_anti-Loi_Travail_en_France

10 Voici une liste sommaire des lycées touchés par la mobilisation dans la capitale: Arago (XIIème arrondissement, lycée général et technologique), George-Brassens (XIXèeme, général), Hèlene-Boucher (XXème, général), Maurice-Ravel (XXème, polyvalent), Paul-Valéry (XIIème, général et technologique), Lavoisier (Vème, général), Jules-Ferry (IXème, général), Victor-Hugo (IIIème, général), Sophie-Germain (IVème, général), Charlemagne (IVème, général), Dorian (XIème, polyvalent), Gabriel-Fauré (XIIIème, général), Louis-le-Grand (Vème, général), Henri-Bergson (XIXème, général et technologique), Voltaire (XIème, général et technologique), Jacques-Decour (IXème, général).

11 Il s’agit notamment des lycées Paul-Lapie (Courbevoie, lycée général), Maupassant (Colombes, général), Jean-Jaurès (Montreuil, général), Léonard da Vinci (Levallois, général et professionel), Paul-Robert (Lilas, général et professionnel), Newton (Clichy, général et professionnel), Olympe-de-Gouges (Noisy-le-Sec, général).

12 Pauperisation n’est pas synonyme de prolétarisation; nous développerons cette distinction dans une autre section. Pour l’instant limitons-nous à noter qu’une pauperisation de CMS peut très bien se combiner avec son augmentation numérique, telle qu’on l’observer en France de 2008 à aujourd’hui par exemple.

13 Reporterre, Qui vient à Nuit Debout? Des sociologues répondent, 17 mai 2016. https://reporterre.net/Qui-vient-a-Nuit-debout-Des-sociologues-repondent

14 Vice versa, les grèves des éboueurs de Paris et de Saint-Étienne (fin mai-début juin) ressemblent davantage à un acte d’allégeance à la direction de la CGT.

15 Geoffrey Le Guilcher, Steak Machine, Éditions Goutte d’Or 2017.

16 Op. cit., p. 157.

17 La DARES (Direction de l’animation de la recherche, des études et des statistiques) est un institut de statistique du Ministère du Travail.