Ménage à trois: Episode 8 – Printemps Égyptien 2011–2013 (première partie)

Episode 8 – Printemps Égyptien 2011-2013 : de Tahrir à Rabiya (aller simple)

En raison de la longueur du texte consacré au Printemps Égyptien, nous le divisons en deux épisodes. Le premier suit le plan suivant :

1 – Éléments sur le capitalisme égyptien

2 – La chute de Moubarak (janvier/février 2011)

3 – De la chute de Moubarak à l’« été de sang » de 2013

Nous en venons au Printemps Égyptien, qui est sans doute le plus important de ceux que nous avons avons à traiter dans cette partie empirique sur les luttes de la classe moyenne, avec ou sans le prolétariat, au cours de la dernière décennie. Il serait impossible de traiter le sujet de façon exhaustive sans lui consacrer un livre entier. Nous nous sommes concentrés, dans le récit aussi bien que dans l’analyse, sur les phases et les aspects qui sont les plus fondamentaux du point de vue du thème qui nous occupe dans ce feuilleton. Nous verrons que le cas de l’Égypte présente quelques analogies avec celui de la Tunisie, dont la première est d’être un exemple d’interclassisme franc, manifeste. Mais il y a aussi des différences : l’histoire économique et sociale du pays, sa taille, la composition du prolétariat et des classes moyennes, les clivages internes à la classe capitaliste, etc. L’issue des luttes n’a pas été la même non plus. Surtout, le cas de l’Égypte fournit des indications utiles sur ce que nous appelons la rupture de l’interclassisme, lorsque la classe moyenne salariée en lutte se désengagera de son association avec le prolétariat pour se ranger derrière les militaires. Voyons ça de plus près.

1 – Éléments sur le capitalisme égyptien

1.1 – Divisions et subdivisions du capitalisme égyptien à la veille du Printemps

Comme cela est normal, la crise sociale qui éclate au début de 2011 est l’occasion d’une tentative de réajustement des rapports de pouvoir et de rivalité entre fractions capitalistes. La connaissance de ces dernières permet de mieux comprendre le déroulement des événements au cours des années 2011-2013. Nous examinerons au §4 (dans la deuxième partie) l’action des autres classes de la société égyptienne. Au moment de la chute de Moubarak, on peut considérer que la classe capitaliste égyptienne est fractionnée de la façon suivante :

D’une part il existe une division entre secteur public et secteur privé. Ce dernier représente 62% du PIB et emploie 70% de la population active (secteurs formel et informel confondus) mais, dans ce total des emplois, 45% sont dans de très petites entreprises (1 à 4 salariés). En même temps, quelques groupes importants se sont formés, entre autre grâce aux privatisations, et ont souvent acquis des situations oligo- ou monopolistiques dans divers secteurs comme l’acier, les importations automobile, les produits laitiers, etc. Ces groupes, souvent contrôlés par des familles puissantes, forment un milieu très influent autour du gouvernement Moubarak. Dans ce secteur privé formé de capitalistes importants, il y a un sous-groupe « ultra-libéral » mené par Gamal Moubarak, fils cadet de Hosni, promis à la succession et cherchant à accélérer fortement les privatisations et le virage libre-échangiste de l’économie. Cette tendance ne va pas sans contrarier l’armée, qui est elle-même un opérateur économique massif. Les intérêts économiques de l’armée pèsent entre 10 et 25% du PIB, selon les estimations. L’armée vend des produits de nutrition infantile, fabrique du ciment, des compteurs d’eau, et est présente dans l’agriculture, l’aquaculture, le BTP, la distribution de matériel médical, le tourisme, l’automobile, etc. C’est elle qui gère les cartes électroniques qui servent à la distribution de produits subventionnés. Cet inventaire est sûrement partiel. Il est difficile d’avoir des détails parce que la loi autorise l’armée à ne pas divulguer les données économiques qui la concernent.

On trouve aussi dans le secteur privé des entreprises appartenant à des membres de la confrérie des Frères Musulmans. Ceux-ci ne sont que tolérés par le gouvernement Moubarak. C’est la raison pour laquelle le développement de ces entreprises est souvent limité par la crainte ou l’expérience de la répression. L’important responsable frériste (et homme d’affaire millionnaire) Khairat al-Shater – emprisonné de 1992 à 1993, de 1995 à 2000, de 2001 à 2002, de 2007 à 2011 – peut en témoigner. Beaucoup d’entreprises des Frères Musulmans sont donc cantonnées dans le secteur informel ou évoluent dans des secteurs qui ne demandent pas de trop grandes immobilisations de capital, comme le commerce de détail ou l’import-export.

Le secteur public, héritage du nassérisme, est encore important malgré la libéralisation progressive de l’économie depuis le début de l’infitah (ouverture) dans les années ’70. En 2004, c’est-à-dire avant la relance des privatisations par le gouvernement, il compte 176 grandes entreprises dans divers secteurs employant 401.000 salariés, avec une masse salariale annuelle de 4,5 milliards de livres égyptiennes (730 millions USD). On peut citer en particulier les Filages et Tissages de Mahalla, la Société du Canal de Suez, les quatre principales banques.

Le premier programme de privatisations remonte à 1991, avec la loi dite « 203 ». Il est élaboré dans le cadre d’un plan d’ajustement structurel que l’Égypte souscrit avec le Fonds Monétaire International en échange de prêts, et vise à séparer un certain nombre d’entreprises publiques de l’État en confiant leur contrôle à des holdings censées les gérer de manière plus rentable. En 1992, un première liste de cibles est publié : 20 entreprises à privatiser en un an, 25 en 1993 et une cinquantaine pendant les deux années suivantes. Le projet initial prévoit d’achever ce programme de privatisations en 2002. Mais les choses iront bien plus lentement. En 2002, le Ministère des Entreprises Publiques contrôle encore environ 180 entreprises. Sur les 314 entreprises à privatiser, il a alors accompli 132 privatisations totales et environ 60 privatisations partielles. Ces ventes lui ont rapporté 14,2 milliards de livres égyptiennes – ce qui n’est pas beaucoup et indique que, comme dans le cas de la Tunisie (et dans beaucoup d’autres), ces privatisations se font « à la russe ».

L’année 2004, avec la nomination d’Ahmad Nazif comme premier ministre, va connaître une accélération considérable du mouvement. La moyenne passe de 15 à 25 entreprises privatisées chaque année. Selon un document de l’OCDE-MENA Investement Programme1, le revenu total provenant des ventes des entreprises publiques effectuées entre 2004 et 2006 s’élève à 947 millions de dollars (plus que le double par rapport à la période 2000-2004). Mais ce n’est pas le même type d’entreprises qui est ciblé. Le premier dégraissage qui s’opère entre 1991 et 2004 concerne les entreprises publiques les plus fragiles, déjà en faillite ou aux bilans lourdement déficitaires. Il se solde dans la plupart des cas par des privatisations totales, et des réductions de personnel allant jusqu’à 75%. Les effectifs employés par ces entreprises passent de 7% à 2,5% de la population active. La deuxième vague, commencée en 2004, se concentre d’abord sur le secteur bancaire, lui aussi nettement retardataire car sa privatisation était prévu en 1998. En 2006, 60% du secteur bancaire est encore aux mains de l’État, réparti de manière inégale selon les sociétés, mais les participations majoritaires restent nombreuses. Remarquons qu’à cette date, 10% seulement de la population a un compte en banque. Ce chiffre est sans doute peu représentatif des capacités d’épargne qui existent dans la société, mais il indique à quel point la collecte de l’épargne par les banques reste limitée.

Il ressort de ce tableau qu’un grand nombre d’entreprises a été privatisé à partir de 1991. On verra qu’après 2011, leur re-nationalisation sera souvent demandée par les salariés. L’impact de ces privatisations varie selon qu’elles sont totales ou partielles. L’accélération des privatisations depuis 2004 ne doit pas faire trop illusion: elles sont souvent partielles. Cela limite les pertes d’emploi. D’après un collaborateur de la Banque Mondiale, « les performances des sociétés partiellement privatisées n’ont pas montré d’amélioration. Cela s’explique notamment par le fait que les privatisations partielles ne forcent pas à changer le management »2. Toutefois, il faut rappeler que les privatisations ne sont qu’un aspect de l’ouverture de l’Égypte au cycle mondial du capital. En 2002, le gouvernement avait déjà promu la création de zones économiques spéciales. En 2003, il a unifié les divers dispositifs contractuels du travail temporaire en un seul CDD renouvelable indéfiniment dans le secteur privé. Et en 2004, il a signé un accord commercial avec les États-Unis et Israël impliquant la création des Qualifying Industrial Zones, un sous-groupe de zones économiques spéciales dont les produits entrent hors taxe sur le marché américain à condition qu’elles incluent Israël dans la chaîne de valeur.

1.3 – L’armée comme opérateur économique

La conversion de l’armée égyptienne en véritable fraction capitaliste remonte à l’époque de Sadate. L’infitah imposait à l’armée une marginalisation comme acteur immédiatement politique. Les militaires ont accepté, en échange d’une plus grande liberté comme acteur économique et de la promesse que ses entreprises resteraient à l’abri de l’ouverture. Le plus ancien groupe d’entreprises contrôlé par l’armée, ce sont les usines d’armements, technologies et infrastructures militaires qui relèvent du Ministère de la production militaire. L’armée contrôle aussi l’Organisation Arabe pour l’Industrialisation. À l’origine, c’était un joint-venture entre différents États arabes. Depuis les années 90, l’Égypte reste seule. L’AOI contrôle au moins 12 usines produisant principalement des armements.

Mais le rôle économique de l’armée est loin de se limiter à cela. En effet, la surcapacité productive, dans une production d’armements par ailleurs plutôt archaïque, l’a poussé à diversifier ses investissements. Elle s’est donc tournée, selon différentes modalités (participations, joint-ventures, partenariats public-privé, etc.), vers toutes sortes de branches et de secteurs – de l’agroalimentaire au tourisme, en passant par les énergies renouvelables. Contrairement à la production d’armements, totalement contrôlée par l’armée et peu tournée vers l’exportation, cette diffusion tentaculaire de l’investissement en tenue kaki est en grande partie intégrée au cycle mondial du capital: elle va de pair avec les investissements directs de grands groupes occidentaux, asiatiques et du Golfe dans l’économie égyptienne, et souvent leur ouvre la voie. Selon Marshall et Stacher3, l’armée aurait par exemple accompagné le groupe koweïtien Kharafi & Sons dans de nombreux joint-ventures, dont celles de l’Arab Company for Computer Manufacturing (composants électroniques pour ordinateurs), Maxalto (smart cards) et International Pipe Industry Company (pétrole et gaz). De même pour les danois de Moeller-Maersk et les hongkongais de Cosco Pacific et Hutchinson Port Holdings, dans le cadre de partenariats public-privé par lesquels de nombreuses activités portuaires ont été privatisées et externalisées. Au niveau de la production d’énergie, l’armée détient – entre autres – une partie de Tharwa Petroleum, seule entreprise publique du secteur à se charger d’activités d’exploration et de R&D. Tharwa est elle-même engagée dans plusieurs joint-ventures comme Theka Petroleum (Tharwa + ENI), Sino Tharwa (Sinopec + Tharwa) et Tharwa Breda Petroleum.

Les participations de l’armée égyptienne dans ces joint-ventures sont souvent minoritaires, voire très minoritaires (entre 5% et 10%), mais elles lui assurent des profits élevés et quelques postes-clé pour ses hommes. En tant que partenaire commercial, l’armée égyptienne n’offre pas seulement son savoir-faire et toutes les facilités administratives et matérielles qui découlent de sa position dans l’État (obtention de permis et concessions, accès aux services et infrastructures, etc.). Elle met aussi sur la table sa puissance militaire afin de sécuriser les investissements – un atout dont elle a le monopole.

On peut conclure de ce qui précède que l’armée égyptienne n’est pas opposé à la libéralisation de l’économie égyptienne en tant que telle. Ce n’est pas par protectionnisme ou nationalisme économique qu’elle se méfie des moubarakistes « néo-libéraux » rangés derrière Gamal Moubarak. Au contraire, les privatisations promues par ce dernier lui ont rapporté. De même, elle n’est pas hostile aux Frères Musulmans parce qu’elle serait une institution laïque (certains généraux sont connus pour être des hommes très pieux). Les moubarakistes « néo-libéraux », l’armée et (toute proportion gardée) les Frères Musulmans sont trois fractions et trois options capitalistes s’affrontant sur le façonnage concret de la libéralisation (quelles priorités, quels partenaires commerciaux, quels partenaires géopolitiques, etc.) et sur la répartition de ses fruits. Mais la maison n’est pas assez grande pour tout le monde, et la crise de 2008 va rendre la coexistence difficile.

1.4 – Modalité de transmission de la crise mondiale en Égypte

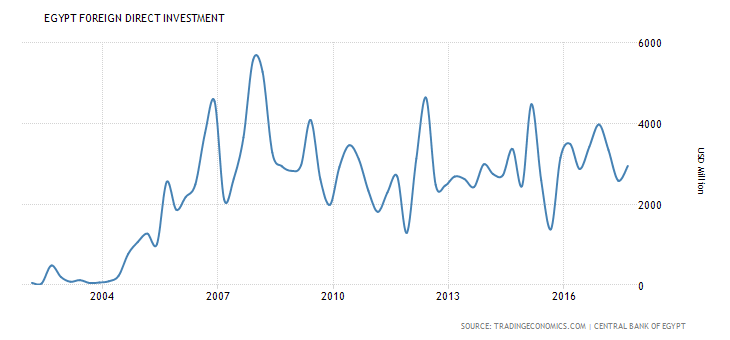

Il faut essayer de définir les circuits par lesquels la crise de 2007-2008 s’est transmise à l’Égypte, et mesurer l’impact que l’une a eu sur l’autre. Un premier indicateur peut être l’évolution des investissements directs à l’étranger (IDE). Dans le paragraphe précédent nous avons vu que d’importants groupes transnationaux opèrent en Égypte. Dans le graphique ci-dessous on observe d’abord une croissance très forte des IDE à partir de 2004. En effet, c’est à partir de cette année que l’économie égyptienne connaît une relance des privatisations. Nous verrons que les luttes ouvrières dans le pays vont suivre un crescendo similaire jusqu’au soulèvement de février 2011. On observe en outre que, en correspondance avec l’éclatement de la crise dans les pays centraux, l’Égypte parvient à son pic en tant que destination d’IDE. Les IDE déclinent ensuite jusqu’au premier semestre 2013, pour se stabiliser (en tendance) au niveau de 2006.

Graphique 1: IDE en Égypte, 2002-2017 (en millions de $)

Une telle évolution indique que, à partir de la crise de 2008, l’Égypte a attiré moins d’IDE, soit à cause de la crainte des investisseurs, soit parce que ceux-ci se sont tournés vers d’autres destinations. Cela incitait le gouvernement à lancer une nouvelle vague de privatisations afin d’accroître l’attractivité de l’Égypte.

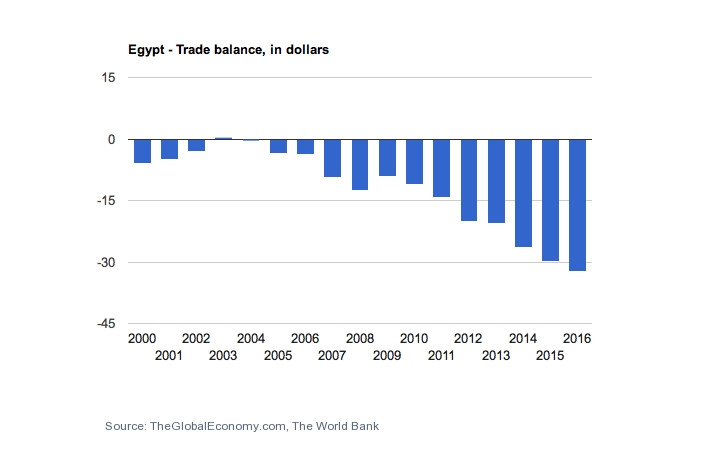

Le deuxième indicateur qui peut nous éclairer est l’évolution du secteur des hydrocarbures. Celui-ci n’est pas sans rapport avec les IDE, puisqu’il attire en moyenne 40% du total. L’Égypte a en effet des réserves pétrolières et gazières non négligeables. L’industrie gazière se portait très bien avant la crise de 2008. La production avait doublé entre 2004 et 2008 (de 400 à 800 milliards de m³). Mais la crise va interrompre cette évolution. L’Égypte devient un importateur net de pétrole en 2008, et de gaz en 20124. Ses coûts de production sont trop élevés et, en condition de surcapacité au niveau mondial, l’Égypte est durement frappée. Il est vrai que la production de pétrole stagnait déjà avant 2008. Depuis cette date, le niveau de production gazière stagne aussi. Compte tenu du développement antérieur, c’est probablement dû à une diminution des investissements. Dans tous les cas, l’effet de cette évolution sur la balance commerciale est très négatif. Sous cet angle, l’infitah avait déjà mis le pays sur une mauvaise pente. Malgré cela, l’Égypte avait pu limiter le déficit commercial, et semblait par moments mettre à distance le destin de dépendance auquel elle était promise. Fin 2003/début 2004, l’économie égyptienne signalait un petit surplus commercial, le premier depuis longtemps, et en tout cas le plus élevé de son histoire. Au premier trimestre 2008, de façon très éphémère, il y eut presque équilibre entre importations et exportations. Mais depuis, tout a mal tourné.

Graphique 2 : Balance commerciale égyptienne 2000-2016 (données annuelles en milliards de $)

Le troisième indicateur que nous prendrons en compte est l’évolution des recettes en provenance du canal de Suez. Rappelons que la crise de 2008 a fait chuter le commerce mondial pendant plusieurs mois. Cela a entraîné une baisse du trafic maritime à travers le monde, avec des conséquences inévitables sur le volume des recettes des grands canaux. Pour Suez, ces recettes avaient atteint 5,8 milliards de dollars en 2008. Elles tombaient à 4,3 milliards en 2009 (-26%), pour ne remonter qu’à 5,3 milliards en 2017. Dix ans après la crise, les recettes du canal de Suez n’ont pas regagné le terrain perdu.

Dans Le peuple veut. Une exploration radicale du soulèvement arabe (Actes Sud 2013, pp. 24-62), Gilbert Achcar considère l’impact de la crise de 2008 sur l’Égypte comme négligeable. Il centre son explication du déclenchement des Printemps Arabes sur le sous-investissement chronique, et antérieur à la crise, qui affecte l’ensemble de la région MENA (Middle East North Africa) depuis la mise en échec des projets de développement national et autocentré. En fait, à partir des années 1980, le taux d’accumulation a été faible partout, à la seule exception des pays du fordisme pas cher (Chine, Brésil, etc.). Et avant la crise l’Égypte affichait un taux de croissance « chinois » : +7,7% au terme du deuxième semestre 2007! Un an plus tard, il avait chuté de 3 points et demi (+ 4%), ce qui ne paraît pas grand-chose par rapport aux taux de décroissance enregistrés au cours de 2011 (jusqu’à –4%), mais représente tout de même un brusque ralentissement après quatre ans de prospérité5. Aussi dopées qu’elles soient, les statistiques officielles des États ne s’inventent pas de toutes pièces. Dans le cas de l’Égypte, on voit une phase de croissance soutenue, ainsi que son retournement sous l’effet de la crise mondiale. Il est essentiel d’en tenir compte pour comprendre la dynamique de l’affrontement qui va se jouer à partir de janvier-février 2011.

Graphique 3: Taux de croissance du PIB en Égypte, 2002-2017

2 – La chute de Moubarak (janvier/février 2011)

Fin 2010, rien ne paraît troubler le train-train du régime en place. En novembre, tous les partis d’opposition boycottent les élections législatives, vu le strict contrôle que les services de sécurité exercent sur le processus électoral. Même les Frères Musulmans se retirent après un premier tour très marqué par les fraudes. Le seul problème réel auquel Moubarak semble confronté est celui de sa succession : d’une part, il y a son fils Gamal, à la tête du courant « ultra-libéral » du Parti National Démocratique (PND), le parti du président, et expression d’une nouvelle élite affairiste (dont Ahmad Ezz, patron de Ezz Steel et ancien secrétaire général du parti); d’autre part, il y a Omar Suleiman, général et chef des renseignements généraux. L’alternative est entre la mise en place d’un pouvoir dynastique « à la syrienne », mais sans légitimation auprès de l’armée, et une mainmise militaire plus accentuée sur le pouvoir étatique.

La situation change radicalement au cours de janvier 2011. Tout commence le 25 janvier, « Jour de la colère » selon l’appel à manifester. Cet appel vient de la page Facebook Nous sommes tous Khaled Said, devenue très populaire. Elle a été crée suite au décès de Khaled Said, un cyber-activiste battu à mort par la police pour avoir dénoncé sur internet le trafic de drogue de deux policiers. L’animateur de la page est Wael Ghonim, représentant commercial de Google pour le Moyen Orient et l’Afrique du Nord, basé à Dubai, qui venait tout juste de rentrer en Égypte. C’est sur cette page que, le 14 janvier 2011, il appelle à un 25 janvier de « révolution contre la torture, la corruption, le chômage et l’injustice ». Enlevé par la police le 27, Ghonim réapparaîtra le 7 février en héros. Le Mouvement des jeunes du 6 avril et d’autres organisations s’associent à l’appel à manifester partout dans le pays. On peut citer Kefaya (« Assez! »), fondé en 2004 par un ingénieur en informatique et un physicien. Il s’agit d’un regroupement de tendances multiples (ouvriers, étudiants, classes moyennes, parti communiste, nasséristes, etc.) autour d’un programme démocratique d’opposition à Mubarak et à son pro-américanisme. En 2011, ces appels rencontrent un immense succès, alors que les mêmes tentatives en 2009 et 2010 n’avaient pas donné de grands résultats. Au Caire, plusieurs manifestations convergent vers la place Tahrir en venant de différents quartiers. Participent notamment : les jeunes convoqués par Facebook, les supporters de deux clubs de foot, des habitants du quartier populaire de Shubra, des habitants des quartiers classe moyenne de Boulaq, Imbaba, Bab-el-Khalq, des parlementaires et des universitaires, les jeunes du Nouveau Parti Wafd (libéral et séculariste). La police se disperse pour contrer chaque cortège, alors qu’elle bloquait initialement Tahrir. Du coup, 15.000 manifestants parviennent à occuper Tahrir. Ils en sont expulsés le lendemain. Les 26 et 27 janvier, les manifestations reprennent partout. Des commissariats sont attaqués, et le siège du PND est incendié. Tahrir est reprise, et va rester occupée pendant un certain temps.

Le 28 janvier, le gouvernement a coupé internet. Les gens sortent pour savoir ce qui se passe. Des manifestations importantes ont lieu partout, au Caire et en province. On note aussi une prière collective sur le pont du 6 Octobre, au Caire, où ont également lieu des affrontements importants, ainsi qu’une trêve entre manifestants et flics pour la prière (à Tahrir). En fin de journée, alors que la ville est à feu et à sang, le gouvernement annonce le couvre-feu, que l’armée ne fait pas respecter : manifestations, bagarres, pillages toute la nuit… en particulier au Musée égyptien du Caire, tout proche de la place Tahrir. Le musée sera protégé des voleurs le lendemain, d’abord par des manifestants, ensuite par l’armée. Ce même jour, Moubarak change de Premier ministre et nomme Ahmad Shafiq, ancien général de l’aviation.

Le 29 janvier, dans le chaos qui continue, 20.000 prisonniers « s’échappent » de 18 prisons et de dizaines de commissariats. C’est la police qui a ouvert les portes, dans le but d’ajouter le désordre et la délinquance au chaos, mais pas seulement. Une partie au moins de ces prisonniers sera recrutée par la police pour attaquer Tahrir. Le même jour Moubarak nomme Omar Suleiman au poste de vice-président, qu’il avait toujours refusé de créer jusque là. Il s’agit vraisemblablement d’une concession pour garder le soutien de l’armée ou d’une contrainte imposée par elle.

Le 30 janvier, un calme relatif règne dans les villes. L’armée installe des checkpoints un peu partout. Il y a peu de monde sur la place Tahrir. Mohammed Hussein Tantawi (maréchal et ministre de la Défense sous Moubarak, puis chef du Conseil Supérieur des Forces Armées (CSFA) après la chute de celui-ci) s’y rend, et fait des déclarations conciliantes, affichant publiquement son refus d’obéir aux ordres du gouvernement de tirer à balles réelles. Les jours suivants, les manifestations reprennent dans de nombreuses villes. Le 31 janvier, la galerie commerciale Arkadia, au Caire, est pillée et incendiée. La coalition des groupes activistes, dont le Mouvement du 6 avril, appelle à la grève générale. Et elle choisit Mohammed El-Baradeï, diplomate prix Nobel de la paix, pour négocier avec Moubarak. Ce même jour, le métro reprend, ainsi que la collecte des ordures. Mais le lendemain, d’énormes manifestations se déroulent au Caire et en province.

Le 2 février, à Tahrir, a lieu la fameuse « bataille des chameaux ». La place, couverte d’une manifestation massive, est attaquée par des pro-Moubarak (flics en civils, pègre) à dos de chameau ou de cheval. Ils font au moins un mort et de nombreux blessés, mais les manifestants arrivent à garder le contrôle de la place, grâce notamment à l’intervention des ultras de foot. En réaction, des commissariats et des bureaux du PND sont attaqués, souvent avec pillage et incendies. La « bataille des chameaux » est un événement charnière, puisque d’une part il accélère la formation de comités de quartiers, puisqu’il approfondit la divergence entre la police et l’armée. Celle-ci joue la carte de la proximité avec la population. Le slogan du peuple et de l’armée « unis comme les doigts de la main » devient populaire partout. De nombreux récits font état d’épisodes de « fraternisation » entre manifestants et soldats.

Le 3 février se déclenche une nouvelle bataille entre manifestants et bandes pro-Moubarak. Cette fois-ci l’armée s’interpose. Elle dégage aussi une voie surélevée de laquelle les pro-Moubarak bombardaient les manifestants de Tahrir avec des pierres et des cocktails Molotov. D’autres manifestations monstres se déroulent à Alexandrie, Mansoura, etc. Le lendemain, un vendredi, (« Jour du départ ») la coalition de Tahrir appelle à manifester jusqu’à Heliopolis, où se trouve le palais présidentiel. À Tahrir et aux alentours, se rassemble au moins un million de personnes. Sur la place, la prière islamique se déroule sans incidents sous la protection des manifestants de confession copte. Mais la manifestation, qui devait partir après la prière, ne parvient pas à rejoindre le palais présidentiel. Des manifestations tout aussi massives ont lieu aussi dans de nombreuses villes de province (un million à Alexandrie).

Le samedi 5 février, l’armée essaie de resserrer son cordon autour de Tahrir. Elle sépare une partie des occupants (devant le musée) du reste par une ligne de soldats. Elle demande aux manifestants de démonter leurs barricades, en vain. Son but est de libérer la place pour que le trafic puisse reprendre le lendemain dimanche, jour prévu pour la réouverture des banques et de la bourse. Or ce jour-là, on compte de nouveau un million de manifestants sur et autour de Tahrir. Comme on est dimanche, c’est au tour des coptes de faire leur messe sous la protection des musulmans, lesquels tiennent ensuite une prière pour tous les morts tués par le régime (« Jour des martyrs »). Aux banques, momentanément ouvertes, on voit des longues queues pour retirer de l’argent et acheter des dollars. Par contre les écoles et la bourse restent fermées. En dehors de Tahrir et des avenues avoisinantes, Le Caire reprend un semblant de normalité, avec de gros embouteillages. Mais à Suez, les travailleurs du textile entrent en grève pour des augmentations de salaire. Le même jour, alors que Tahrir demande depuis quelque jour le départ de Moubarak, le vice-président Suleiman ouvre des pourparlers avec les partis d’opposition, y compris les Frères Musulmans. Ces derniers, comme les autres partis, acceptent de négocier avec le gouvernement. Ils se démarquent ainsi de la position jusqu’au-boutiste de Tahrir.

Au matin du 7 février, de nombreux manifestants ont passé la nuit sur Tahrir. La rédaction de Al-Ahram, quotidien appartenant à l’État, déclare qu’elle prend parti pour les manifestants, et non plus pour le gouvernement. Par ailleurs, ce dernier fait des concessions : il libère une trentaine prisonniers (dont Wael Ghonim et des militants fréristes) et annonce une augmentation de 15% des salaires et des retraites de la fonction publique. Le coût de ces augmentations s’élève à 1 milliard de dollars. Ce geste d’apaisement est tout à fait insuffisant.

2.2 – Début des grèves, poursuite des manifestations

À l’appel de la coalition de Tahrir, un million de manifestants sur et autour de Tahrir se rassemblent encore le 8 février 2011 (« Jour de l’amour de l’Egypte »). Des centaines de journalistes se retrouvent au siège cairote de Al-Ahram pour revendiquer la liberté de la presse. Mais on remarque surtout que la classe ouvrière entre dans la danse. En effet, à partir de ce jour commence une importante vague de grèves dans tout le pays. Elle ne baissera pas au moment de la chute de Moubarak (le 11 février), mais au contraire redoublera durant tout le mois de février. À Suez, les travailleurs de 5 filiales de la Suez Canal Authority (SCA) entrent en grève pour une augmentation de salaire, pour la parité avec les salariés directs de la SCA, et de meilleures conditions de travail. Six mille d’entre eux font un sit-in devant le siège de la SCA, et s’engagent à rester là jusqu’à satisfaction de leurs revendications. Pourtant, le trafic sur le canal n’est pas affecté, et ne le sera jamais durant toute la crise. Le même jour de nombreuses grèves et manifestations d’ouvriers éclatent. La plupart pour des augmentations de salaire. Les salariés en grève des Télécoms menacent de rejoindre Tahrir s’ils n’obtiennent pas satisfaction sur leurs revendications (économiques). Et les grévistes des transports publics publient leurs revendications tout en déclarant leur solidarité avec Tahrir. On a vu que des grèves avaient éclaté dans le textile aussi, le 6 février. On dirait que le conflit intra-étatique (armée vs police) déclenché par les manifestations de Tahrir et d’ailleurs, avec ce qu’il implique de relâchement de la répression policière, incite la classe ouvrière à revendiquer. Par ailleurs, la liaison avec Tahrir est explicite. La lutte se confirme dans sa nature interclassiste.

Le 9 février, certains manifestants de Tahrir transportent leur campement devant le parlement. Les grèves et autres affrontements s’étendent en province. Par exemple, dans l’oasis de Kharga (à 600 km au sud du Caire) on enregistre 5 morts et 100 blessés suite à la répression d’une manifestation. En réaction, la population brûle des commissariats et d’autres bâtiments officiels. À Assiout (350 km au sud du Caire), 8000 manifestants (surtout des agriculteurs) bloquent la ligne de chemin de fer et l’autoroute du Caire. Ils protestent contre le manque de pain. À Alexandrie, énième grande manifestation. À Port Saïd, les habitants d’un bidonville se révoltent et incendient partiellement le siège du governorat. Le lendemain 10 février, ils recommencent et incendient une autre partie du siège, mais aussi le siège local de la sécurité et la poste principale. Le gouvernement relâche plus de mille autres prisonniers. Le 10 février, la place Tahrir est toujours couverte de monde. On assiste à une manifestation d’avocats en robe noire, ainsi qu’à une autre de médecins en blouse blanche. Les deux convergent sur Tahrir. Cependant, les grèves s’étendent. Dans un discours à la nation, Moubarak annonce qu’il abandonne le commandement de l’armée et donne la grande partie de ses pouvoirs au vice-président Suleiman, tout en restant en poste jusqu’aux élections de septembre 2011. À Tahrir, les gens sont furieux et partent en manifestation vers l’immeuble de la radio-télévision et vers le palais présidentiel. Simultanément, le CSFA commence à se réunir sans Moubarak. Le lendemain, 11 février 2011, deuxième « Jour du départ », d’énormes manifestations reprennent à Tahrir et ailleurs, et convergent vers le palais présidentiel. Mais Moubarak a été exfiltré en avion dès le matin, direction Charm-El-Cheikh. Suleiman parle à la télévision en annonçant que Moubarak a abandonné le pouvoir et que le CSFA va prendre le relais. La foule célèbre sa victoire sur Tahrir et partout…

… mais les grèves continuent. Le 14 février, par exemple, une grève éclate à la Banque Nationale d’Égypte, pour l’intégration des intérimaires. Les salariés manifestent devant le siège de la BNE. Les ouvriers du pétrole et du gaz (plusieurs sociétés) à Nasr City (grande banlieue du Caire) se mettent en grève aussi, pour l’augmentation des salaires, la reconnaissance d’un syndicat indépendant, et la protection contre les licenciements arbitraires. Ils veulent aussi que le Ministre du pétrole soit limogé (pour corruption) et que les exportations de gaz vers Israël soient arrêtées. D’autres grèves ont lieu dans les transports publics, chez les ambulanciers, à l’Opéra, chez les salariés chargés d’un tunnel routier au Caire, chez les salariés du Ministère de l’Éducation de la ville de 6-Octobre (40 km à l’ouest du Caire). Une bataille a lieu au siège de l’EFTU (Egyptian Federation of Trade Unions, centrale syndicale totalement contrôlée par le pouvoir). Les manifestants demandent la dissolution de l’EFTU. D’autres, à Beni Suef, demandent d’obtenir des logements. Selon la police, 60.000 logements sont occupés dans les gouvernorats du Caire, de Beni Suef et de Qalioubiya. Au Caire, même les policiers finissent par descendre dans la rue pour demander une hausse de salaire.

Durant ces semaines de manifestations, de batailles de rue, de débats, une partie de la population n’a pas travaillé, soit pour aller manifester, soit parce qu’elle était empêchée de travailler par les manifestations. On peut admettre que la composition sociale des manifestants était mêlée, prolétaires et classe moyenne. En fin de période, on voit apparaître aussi des catégories professionnelles nettement classe moyenne, y compris indépendantes : journalistes, avocats, et médecins. Les ouvriers et les syndicats indépendants qui ont participé aux manifestations l’ont fait sans guère de coordination avec les cyber-activistes. Dans la vague de grève commencée dès avant la chute de Moubarak, il n’est pas possible de distinguer les grèves du secteur privé de celles du public. Mais en règle générale, ces grèves sont principalement économiques, ce qui n’exclut pas – comme on vient de le voir – des revendications pour la liberté syndicale ou contre les dirigeants corrompus.

3 – De la chute de Moubarak à l’« été de sang » de 2013

3.1 – La transition vers un nouveau gouvernement

Le CSFA est composé d’une vingtaine de membres de différents niveaux hiérarchiques. Tantawi le préside. Parmi ses membres les plus importants il y a le général Sami Hafez Anan, le commandant de la 3ème armée Sedki Sobhi, et Albelfattah Sissi, directeur du Renseignement militaire depuis 2010 et plus jeune membre du CSFA. Le CSFA se caractérise par une remarquable cohésion interne. Les Frères Musulmans sont le seul concurrent politique à même d’exprimer une cohésion semblable:

« Il n’y avait donc rien de surprenant à ce que la scène politique se polarise, en positif ou en négatif, autour du CSFA et des “Frères”. Le mythe d’une armée “propre” et “patriotique”, à rebours d’une police “sale” et “répressive”, fut aussi essentiel pour conforter le prestige des nouveaux dirigeants ». (Jean-Pierre Filiu, Généraux, gangsters et jihadistes. Histoire de la contre-révolution arabe, La Découverte 2018, p. 207).

Dès qu’il est au pouvoir, le CSFA procède à des remplacements et purges dans l’appareil d’État. Il laisse en place le gouvernement Shafiq pendant 3 semaines. Mais le 3 mars, il nomme Essam Sharaf comme nouveau Premier ministre. Sharaf est un professeur d’université qui a participé à Tahrir. Il n’a ni l’envergure ni le pouvoir de gêner les militaires. Ces derniers limogent aussi le ministre de l’Intérieur Habib Al-Adli (pour détournement de fonds) et règlent ainsi leurs comptes avec une police qui, pendant les dernières années du règne Moubarak, absorbait un budget multiplié par sept par rapport à la décennie antérieure (op. cit., p. 208). Des purges ont lieu également chez les officiers de police, mais l’épuration est surtout de façade. Le vice-président Omar Suleiman quitte aussi la scène au bout de deux semaines. Le général Mourad Mouwafi, déjà gouverneur du Nord-Sinaï, prend sa place à la tête des RG. De leur coté, les Frères Musulmans tentent de s’arranger avec l’armée. Ils pensent que s’ils arrivent à obtenir la tenue d’élections à court terme, ils en sortiront gagnants. Un membre des Frères est choisi par le CSFA pour intégrer le comité mis en place pour réaliser la révision de la Constitution. Après 10 jours, ce comité propose un certain nombre d’amendements qui seront soumis au référendum du 19 mars 2011. Les Frères soutiennent le « oui », tandis que Tahrir & co. veulent une constitution entièrement nouvelle, et pensent qu’il sera plus facile de l’obtenir en refusant les amendements. Le « oui » l’emporte (77%) avec une très forte participation (60%, ce qui est beaucoup pour l’Égypte). Le résultat du référendum entérine la mainmise de CSFA sur le pouvoir dans la « transition démocratique ». Il entérine aussi la rupture entre une partie des manifestants de février et l’armée. Les doigts de la main se désunissent.

Fin mai 2011, les activistes de Tahrir lancent l’appel pour une seconde « révolution ». À l’appel de diverses organisations comme le Mouvement des jeunes du 6 avril, Kefaya, la National Association for Change (El-Baradeï), etc. la place Tahrir va se remplir encore une fois. Contre l’avis de la plupart de ces organisations, la place restera occupée à peu près sans interruptions jusqu’au 1° août. D’autres grandes manifestations ont lieu dans de nombreuses villes de province. Une minorité du mouvement scande des slogans contre l’armée et pour la démission du CSFA. Nombreux sont ceux qui s’inquiètent de la convocation des élections parlementaires, parce que l’émanation politique des Frères Musulmans, le Parti de la Liberté et de la Justice (PLJ) risque de l’emporter. Depuis le début des manifestations, Tahrir demandait la fin de l’état d’urgence en place depuis 1981, mais le CSFA veut d’abord la fin des mobilisations.

De mars à août 2011, les grèves ne cessent pas. Même les imams (salariés de l’État) s’y mettent, ainsi que le personnel de Al Azhar (en mai). En juin, d’autres imams font un sit-in pour demander leur ré-intégration. Les médecins aussi s’arrêtent, les 10 et 17 mai. En juin 2011, la moitié des salariés des filiales de la Suez Canal Authority (18.000 emplois) font grève pendant plusieurs semaines. 5,000 travailleurs des usines Mega Textile (propriétaire turc) font grève pour des augmentations de salaire.

Le 8 juillet, le ministre de la Défense Al-Fangary menace les occupants de la place Tahrir à la télévision. Le 23 juillet, c’est la fête nationale : une grande marche vers le ministère de la Défense est attaquée par des baltaguiyya (pègre anti-manifestation), maintenant au service du CSFA, qui font des centaines de blessés. De nouveau, le recours à des hommes de main de la part du pouvoir en place va jouer un rôle important en provoquant l’indignation des manifestants, qui ne voient plus de différence avec l’ancien régime. De même quand Tantawi fait libérer 7 policiers responsables de la mort de manifestants à Suez. L’indignation s’exprime également dans la lettre ouverte que Wael Ghonim va écrire début septembre à Tantawi, pour protester contre les arrestations de blogueurs et militants anti-CSFA.

De nouvelles manifestations massives ont lieu le 9 septembre, plus spécialement contre Tantawi et le CSFA. Et une nouvelle vague de grèves se forme. Les postiers demandent une augmentation de salaire et le renvoi du directeur des Postes, corrompu. Les salariés de la High Dam Electrical and Industrial Company manifestent devant le siège du Conseil des Ministres pour des augmentations de salaire. Des grèves éclatent aussi dans la chimie, les pêcheries, le textile et l’automobile. À Mahalla, des négociations avec le ministère du Travail préviennent une grève de 24.000 ouvriers du textile. De leur côté, les médecins font des sit-ins dans les hôpitaux pour obtenir des augmentations de salaire et le triplement des dépenses de santé publique. Les enseignants font grève (pour la première fois depuis 1951 et bloquent la rentrée scolaire pour obtenir une augmentation de salaire de 900%. Le taux de participation à la grève est très élevé. Les chauffeurs de bus du Caire s’arrêtent aussi, et demandent 200% d’augmentation de salaire. Les dockers de Ain Al-Sokhna (controlé par une entreprise de Dubai) font grève également. Des affrontements nocturnes entre manifestants et policiers devant l’ambassade israélienne au Caire, envahie et vandalisée dans la journée précédente, font trois morts.

Le 1° octobre, quinze partis – dont les Frères et le parti salafiste Nour qui vient d’être fondé – rencontrent Anan (membre important du CSFA) pour lui confirmer leur soutien. Le 9 octobre a lieu une manifestation copte au Caire, place Maspero, devant le siège de la télévision d’État, pour dénoncer les violences antichrétiennes. Les militaires font 30 morts. La chaîne étatique fait appel aux téléspectateurs pour qu’ils se rendent sur place aider les soldats.

À l’automne 2011, les élections législatives se préparent. On remarque une forte compétition entre Frères et salafistes de Nour. L’agitation se concentre principalement dans la capitale. Les ultras de foot y prennent le dessus en raison du rôle d’autodéfense qu’ils assument.

« Le contraste ne pouvait être plus éclatant entre le centre-ville du Caire, où des manifestants anti-CSFA tombaient tous les jours sous les balles des forces de sécurité, et le reste de l’Égypte où des élections se préparaient dans un semblant de normalité ». (op. cit., p. 212).

Au Caire, le 19 novembre, des batailles de rue très violentes entre manifestants et forces de l’ordre éclatent dans la rue Mohammed Mahmoud, non loin du Ministère de l’Intérieur. Cette rue aboutit à la place Tahrir. Les combats se poursuivent pendant au moins quatre jours et englobent tout le quartier environnant (Abdeen). Ultras de foot et salafistes « sociaux » (voir § 4.4) sont en première ligne, bientôt rejoints par les jeunes chômeurs des quartiers informels. Ce sont eux principalement qui défendent Tahrir contre une tentative de la police d’accéder à la place et de la vider. Les affrontements se déroulent comme un bataille rangée, avec sa suite d’avancées et de replis. Il y a aussi toute une logistique entre l’arrière et les lignes d’affrontements, assurée par des motards qui ramènent les blessés vers l’arrière et mènent les combattants vers la ligne. Une telle logistique aurait été impossible avant l’arrivée des motos chinoises pas chères sur le marché égyptien. La bataille de la rue Mohammed Mahmoud est un événement important, entre autre parce qu’il signale l’élan du salafisme populaire dans les batailles de rue contre la police et le CSFA. On retrouve ici une division du travail assez marquée entre spécialistes de la violence (plutôt prolétariens) et politiques (les occupants de Tahrir)6. Le bilan est lourd : 40 manifestants morts et 3000 blessés.

Par un processus complexe, en deux temps, les législatives se tiennent le 28 novembre 2011 et le 11 janvier 2012. Résultat du premier tour : victoire relative des Frères Musulmans (37%), élan remarquable du parti Nour (24%). Quelques jours après, le CSFA limoge le premier ministre Sharaf et le remplace par Kamal Ganzouri (Premier ministre sous Moubarak de 1996 à 1999). Le deuxième scrutin va confirmer, à peu de choses près, le résultat initial : taux de participation à 54%; PLJ à 37%, Bloc Islamique (conduit par le parti Nour) à 25%; 235 députés fréristes sur 498; Saad Qatatni, secrétaire général du PLJ, est élu président de la Chambre; les islamistes contrôlent plus de 70% du parlement.

Le 1° février 2012, à Port-Saïd, pendant un match de football entre l’équipe locale Al-Masry et le club Al-Ahly du Caire, des affrontements entre les ultras des deux équipes font 75 morts, la plupart du côté des cairotes. Les forces de sécurité laissent faire. Au Caire, le Ministère de l’Intérieur est alors encerclé par une manifestation de supporters qui tiennent Tantawi pour responsable du massacre. Y a-t-il un rapport avec la bataille de la rue Mohammed Mahmoud? C’est probable.

3.2 – Les Frères Musulmans au gouvernement

Nous verrons plus en détail, dans la deuxième partie (§ 4 et § 5), pourquoi et comment les Frères Musulmans ont échoué dans leur tentative de prendre le contrôle de l’État. Pour le moment, contentons-nous de tracer à grandes lignes la trajectoire de leur ascension et de leur chute.

Au printemps 2012, les institutions sont paralysées : l’issue des législatives, favorables aux Frères, est neutralisée par la mainmise du CSFA sur le pouvoir exécutif. Les Frères mettent en place une commission constitutionnelle alternative, qui va se révéler un échec. Ils présentent aussi une double candidature pour la présidentielle : Khayrat al-Shater, emprisonné sous Moubarak et amnistié en 2011 par le CSFA, mais aussi Mohammed Morsi, président du PLJ. La candidature d’al-Shater est rejetée. Reste Morsi (contrôlé plus ou moins directement par al-Shater lui-même). Parmi les autres candidats: l’ex-PLJ dissident Aboul Foutouh, l’ancien général Shafiq, l’ancien diplomate moubarakiste Amr Moussa et le nassériste Hamdine Sabbahi. La candidature déposée par le salafiste indépendant Hazem Abou Ismail est elle aussi rejetée. Le 5 mai, les partisans de ce dernier se retrouvent place Abbassiyya pour un sit-in de protestation contre son exclusion : les baltaguiyya les attaquent sauvagement et font une dizaine de morts.

Le 23 et 24 mai a lieu le premier tour des élections présidentielles. Le taux de participation baisse à 46%. Résultats : Morsi 24,8%, Shafiq 23,6%, Sabbahi 20,7%, Foutouh 17,5%, Moussa 11,1%. Aucune alliance ne se met en place entre tous ces candidats, ce qui amène à un deuxième tour entre Morsi et Shafiq.

Le 14 juin, la Haute Cour constitutionnelle – composée d’anciens hommes de confiance de Moubarak – frappe d’inconstitutionnalité la loi électorale en vigueur lors des législatives de novembre 2011-janvier 2012 et invalide le parlement qui en est issu. La commission constitutionnelle des Frères est également dissoute. Ce coup de force est clairement une manœuvre pour favoriser Shafiq. Le 16-17 juin, c’est enfin le deuxième tour des présidentielles. Wael Ghonim appelle à voter pour Morsi. La décision de la Haute Cour constitutionnelle entraîne une baisse très nette du taux de participation (35%). Morsi l’emporte avec 51,7% (13,2 millions de votes7).

Le 9 juillet, Morsi rétablit la commission constitutionnelle, à majorité frériste. Début août, il confère à Tantawi et Anan la nouvelle fonction de conseillers présidentiels, ce qui revient – du moins en apparence – à décapiter le CSFA. Sissi est nommé ministre de la Défense, Sobhi chef d’état-major. Les principaux généraux sont remplacés par leurs adjoints. Les Frères pensent donc avoir gagné le bras de fer avec l’armée. En fait ils se trompent. Selon J.-P. Filiu, en juin 2012 les militaires égyptiens « furent tentés […] par une “suspension” du processus électoral comparable à celle imposée par leurs homologues algériens en janvier 1992. Mais ils étaient […] plus conscients que quiconque de l’état de délabrement de l’économie du pays et ils étaient sans doute soulagés de laisser un gouvernement civil payer le prix politique de réformes inéluctablement douloureuses. […] Rester en retrait pendant que les Frères Musulmans essuyaient toutes les critiques était à la fois habile et efficace ». (op. cit., pp. 217-218). Finalement, il n’y a pas de « suspension », mais Tantawi, Anan et Mouwafi (patron des RG) deviennent des victimes collatérales de la défaite électorale de Shafiq – et du problème jihadiste dans le Sinaï8. Morsi leur confère une fonction-bidon pour les écarter du CSFA. Si les manœuvres de Morsi contre ces personnages ne suscitent pas de réaction significative dans la hiérarchie militaire, c’est que celle-ci s’est saisie de l’occasion pour une recomposition interne. Et à partir de la victoire électorale de Morsi, l’armée vit dans l’attente que son adversaire commette des erreurs fatales. Dans tous les cas, pendant les cent premiers jours de la présidence Morsi, le niveau de répression ne baisse pas: 34 personne tuées par la police et 88 cas avérés de torture. Le nouveau gouvernement permet aux patrons d’engager des vigiles, parfois armés.

Malgré la répression, les grèves augmentent. Deux semaines après sa prise de fonction, Morsi est confronté à la grève des ouvriers du textile de Mahalla, contre la suppression de trois primes annuelles.

« Les ouvriers de Mahalla n’étaient que la crête d’une vague de luttes ouvrières qui continua de grossir, s’étendant à tous les secteurs de l’économie et battant, sous Morsi, tous les records précédents des “mouvements sociaux” ». (Gilbert Achcar, Symptômes morbides. La rechute du soulèvement arabe, Actes Sud 2016, p. 129).

Le 16 novembre, le Premier ministre Qandil se rend à Gaza, que les israéliens bombardent. L’initiative, qui évite l’invasion israélienne du territoire, est salué par Barack Obama. Le soutien affiché des États-Unis pousse Morsi à des initiatives plus audacieuses : par la « déclaration constitutionnelle » du 22 novembre, il s’arroge des pouvoirs exceptionnels et l’immunité contre toute poursuite judiciaire. Quelques jours plus tard, la commission constitutionnelle termine son projet pour une nouvelle Constitution inspirée par la Charia. Les partis de l’opposition se coalisent contre ce projet sous l’impulsion d’une alliance entre le nassériste Sabbahi, le prix Nobel El-Baradeï et l’ex-ministre de Moubarak Amr Moussa. Cela donne des manifestations monstres anti-Morsi à Tahrir. Des locaux des Frères sont attaqués à Alexandrie et dans d’autres villes. À Damanhour, un adolescent meurt en défendant un siège du PLJ. Sissi affiche une façade réconciliatrice et apaisante. Mais Morsi accélère, et entame les procédures pour soumettre à brève échéance le projet de Constitution à un référendum.

Le 5 décembre, de grandes manifestations se dirigent vers le palais du président. Les tanks de l’armée le protègent. Des milliers de manifestants pro-Morsi rejoignent le palais et attaquent les anti-Morsi qui manifestent pacifiquement : les affrontements entre les deux camps durent toute la nuit, avec au moins 10 morts par arme à feu. Les bureaux des Frères Musulmans sont attaqués et pillés à Suez et Ismaïliya. Le lendemain, Morsi compare les manifestants qui le contestent aux baltaguiyya. Quelques jours après, le 9 décembre 2012, Morsi annonce la décision de supprimer les subventions aux produits de base. La réaction de l’« opinion publique » est tellement forte et générale qu’il annonce l’abrogation de cette mesure sur sa page Facebook à 2h00 du matin suivant.

Le 25 janvier 2013 des troubles anti-islamistes ont lieu à Suez. L’armée se positionne pour défendre les infrastructures du canal. Les manifestants, particulièrement agressifs, contestent la « séquestration » de l’appareil étatique par les Frères et l’humiliation d’avoir « quémandé la charité au Qatar » (doublement de l’aide annuelle du Qatar de 2,5 à 5 milliards de dollars).

Le 15 et 22 décembre se déroule le référendum sur la nouvelle Constitution inspirée de la Charia. Elle est adoptée avec 63,8% des voix, mais le taux de participation a nettement diminué (32%). La « victoire » des Frères Musulmans est fragile, mais alimente leur entêtement. Morsi refuse alors la proposition d’El-Baradeï d’un gouvernement de solidarité nationale, et même les relations avec les salafistes deviennent tendues. Ces derniers se tournent de plus en plus vers le Front du Salut National (FSN) de Sabbahi et El-Baradeï. Quelques semaines plus tard, Nour rejoint l’opposition. Le motif est le limogeage d’un membre du parti salafiste qui occupait le poste de conseiller du Président aux affaires environnementales.

Le 26 janvier 2013 tombe le verdict pour les affrontements sanglants entre ultras du Caire et de Port-Saïd : peine de mort pour 21 habitants de Port-Saïd. La réaction ne se fait pas attendre: la prison ainsi que plusieurs commissariats sont attaqués; 30 morts en tout, dont 2 policiers. Le 27 janvier, le couvre-feu est imposé à Ismaïliya, Suez et Port-Saïd. Les habitants défient les mesures de sécurité, scandant des slogans contre la police et les Frères Musulmans.

« Les militaires n’étaient que très partiellement neutres, puisqu’ils organisaient même des matchs de football, en soirée, avec les habitants de Suez. Le slogan “Une même main”, célébrant l’alliance entre “le peuple et l’armée”, redevint de circonstance. Des milliers de résidents de Port-Saïd allèrent jusqu’à signer une pétition appelant explicitement au renversement de Morsi par l’armée ». (op. cit., p. 223).

Au Caire, le verdict apaise les ultras, bientôt remplacés par les militants du black bloc (voir § 4.4). Début mars 2013, à Port-Saïd, après plusieurs semaines d’affrontements entre police et groupes d’ultras ou autres manifestants, l’armée prend le contrôle de la ville:

« La population soulagée célébra le déploiement des militaires, alors que des opposants notoires (à Morsi, ndr) misaient déjà sur une confrontation entre les forces armées et les Frères Musulmans ». (op. cit., p. 224).

Au Caire, le Club des officiers de la Marine commence à héberger des réunions plus ou moins secrètes entre généraux et opposants politiques. Grosso modo, l’accord (implicite ou explicite) qui en ressort est l’engagement des premiers à intervenir pour écarter Morsi et ses Frères du pouvoir si les deuxièmes sont à même de réunir assez de monde dans les rues. L’avocat de Ahmad Ezz, le grand capitaliste de l’acier (emprisonné à ce moment-là), participe à ces réunions. Entre-temps, Morsi essaie d’obtenir le prêt de 4,8 milliards de dollars de la part du FMI, mais ne peut pas assumer politiquement les coupes draconiennes exigées par le FMI (suppression des subventions aux produits de base) en contre-partie du prêt. Parallèlement aux réunions entre généraux et chefs politiques, les RG s’y mettent aussi. Selon J.-P. Filiu, (op. cit., p. 225), ils repèrent des militants anti-Morsi disposés à collaborer avec les services de sécurité. La première rencontre entre les RG et ces militants a lieu mi-mars. Un mois et demi plus tard, le mouvement Tamarrod (« rébellion ») voit le jour. Parmi les fondateurs et personnalités notoires de Tamarrod, on trouve Mahmoud Badr, initiateur de Kefaya et lié au courant libéral incarné par El-Baradeï, ainsi que Wael Ghonim lui-même. Parmi leurs soutiens financiers, on trouve de nombreux grands capitalistes locaux, y compris l’homme le plus riche d’Égypte, le magnat copte Naguib Sawiris (groupe Orascom : construction, hôtels, télécoms, etc.). Le mouvement se structure essentiellement autour d’une campagne pétitionnaire, selon l’idée que si le nombre de signatures recueillies est supérieur au nombre de suffrages pro-Morsi lors des présidentielles, cela invalidera le résultat du vote. Au-delà de cette conception fantaisiste du système représentatif, la collecte des signatures se fait avec des modalités assez douteuses, et s’accompagne d’une campagne médiatique impressionnante sur laquelle même des opposants au gouvernement de Morsi expriment des réserves.

Entre-temps, en avril 2013, la répression anti-grève franchit un cap: le gouvernement a recours à l’armée pour briser la grève de 70.000 travailleurs des chemins de fer, avec réquisition des conducteurs et encadrement militaire des services.

Le 11 mai, le ministre de la Défense Sissi tente de rassurer Morsi en réaffirmant sur sa page Facebook la neutralité prétendue de l’armée: « La simple idée d’impliquer l’armée dans la vie politique d’un pays est extrêmement dangereuse, car cela pourrait transformer l’Égypte en un nouvel Afghanistan ou une nouvelle Somalie ». En juin 2013, Ahmad Shafiq (ex-rival de Morsi à la présidentielle) rejoint Tamarrod. Une bonne partie des hauts fonctionnaires et la police elle-même appuient désormais la campagne. D’après J.-P. Filiu, « l’implication des services de sécurité était de moins en moins discrète, au point d’embarrasser les opposants les plus sincères ». (op. cit., p. 227).

Finalement, les militants annoncent avoir atteint 15 millions de signatures – chiffre supérieur au nombre de votes pro-Morsi aux élections – et lancent l’appel pour une grande manifestation le 30 juin 2013 (anniversaire de l’investiture de Morsi). Le 15 juin Morsi annonce la rupture complète des relations avec le régime de Bachar Al-Assad et demande à l’ONU d’instaurer une zone d’exclusion aérienne sur la Syrie, ce que les militaires voient d’un mauvais œil. Outre que c’est une rupture historique dans les relations entre les deux pays (qui formèrent ensemble la République Arabe Unie de 1958 à 1961), ils craignent sans doute que Morsi ne tente de contourner ses difficultés internes en s’invitant dans le conflit syrien aux côtés de l’opposition islamiste à Al-Assad. Une déclaration de Tamarrod qualifie la démarche de Morsi d’« intervention d’une personne effrayée sentant que sa fin est proche ». Le 22 juin, la page Facebook du porte-parole des forces armées diffuse une déclaration de Sissi où se mélangent les appels à la réconciliation nationale et les mises en garde adressées au gouvernement. Le 29 juin, le nombre (de toute façon invérifiable) de signatures a atteint les 22 millions. Le 30 juin, des manifestations gigantesques ont lieu, accompagnées de chorégraphies de l’armée de l’air (drapeaux de l’Égypte et nuages en forme de cœur!).

3.3 – Technique d’un coup d’État

Le 1° juillet 2013, l’état major de l’armée publie une déclaration où il donne 48 heures au gouvernement pour répondre favorablement « aux demandes du peuple » (plus prosaïquement : pour accepter des élections anticipées). Mahmoud Badr, au nom de Tamarrod, fait appel à l’intervention de l’armée. Le 2 juillet des affrontements ont lieu aux alentours de l’Université du Caire, et se poursuivent jusqu’au lendemain, provoquant la mort de 22 personnes. Le 3 juillet, une délégation de Tamarrod – dont certains de ses fondateurs – est reçue par Sissi. Plus tard dans la journée, les militaires arrêtent Morsi et commencent à démanteler l’organisation des Frères Musulmans. Sissi s’adresse à la nation en direct. Pendant le discours, il est entouré du cheikh d’Al-Azhar, du Pope de l’église copte Tawadros, de Mahmoud Badr, d’El-Baradeï et de Younis Makhyoun (Nour), ces deux derniers assis l’un à coté de l’autre. Wael Ghonim approuve certainement, mais depuis chez lui. Cela dit, la Constitution est suspendue. « L’état de grâce de la “rébellion” citoyenne n’avait duré plus longtemps que l’ultimatum de Sissi à Morsi ». (op. cit., p. 229).

Le 5 juillet, au Caire, des affrontements entre manifestants pro-Morsi et pro-armée font 25 morts. Quelques milliers de partisans de Morsi se rassemblent là où ce dernier serait détenu, au Club de la Garde Républicaine. Le rassemblement se transforme en sit-in prolongé, afin de réclamer la libération de l’ex-président. Le matin du 8 juillet, la police et l’armée interviennent pour dégager le sit-in: au moins 51 morts. Le même jour, Adly Mansour, nommé président par interim, rend publique une déclaration en faveur d’une nouvelle Constitution (ce serait la troisième en deux ans).

Histoire de confirmer sa victoire sur les Frères Musulmans, Sissi lance le 24 juillet un appel pour une grande manifestation « contre le terrorisme » le 26 juillet. Le front El-Baradeï-Sabbahi et Tamarrod s’y rallient. Le 26 juillet, des millions de personnes répondent à l’appel de Sissi. De nouveaux affrontements avec des militants fréristes font des dizaines de morts. Cela ne suffit pas. La répression anti-frériste continue. Plusieurs milliers de manifestants pro-Morsi étaient rassemblés place Rabiya al-Adawiya et place Al-Nahda pour des sit-ins réclamant le restitution du pouvoir au président démocratiquement élu. Ces sit-ins duraient depuis plusieurs semaines. À la mi-août, les deux sit-ins sont évacués par les forces de l’ordre, avec usage de blindés et tirs dans la foule. Place Rabiya al-Adawiya, il y a des centaines de morts.

« Human Rights Watch dénonça “le pire incident de tuerie de masse dans l’histoire contemporaine de l’Égypte”. Du 14 au 18 août, plus de civils furent tués, en cinq jours donc, que durant les 18 jours du soulèvement anti-Moubarak (au moins 928, contre 846 en janvier-février 2011) ». (op. cit., p. 231).

Tout cela se passe principalement au Caire. Des représailles islamistes, notamment à l’égard des coptes, ont lieu dans tout le pays (25 églises attaquées dans 10 provinces le 14-15 août), stigmatisant – entre autres – le ralliement du capitaliste Sawiris à Tamarrod. Au cours du mois suivant, 2.000 individus sont arrêtés pour simple appartenance aux Frères Musulmans. Fin septembre, l’organisation est déclarée illégale. Cela permet à l’État de se saisir de son patrimoine physique et financier. Un comité est mis en place pour le répertorier.

Début octobre, nouvelle mobilisation de masse à l’appel des putschistes. Un énorme rassemblement célèbre l’anniversaire de la guerre du Kippour contre Israël. Des manifestants pro-Morsi tentent de rejoindre place Tahrir. Énième accrochage: encore des dizaines de morts.

Fin décembre 2013, le comité d’enquête sur les biens de Frères Musulmans a répertorié 1142 unités (sièges, associations, ONG, institutions caritatives, écoles, centres médicaux, caisses de soutien aux prisonniers, etc.) liées directement ou indirectement aux Frères Musulmans à travers les pays, dont l’État va se saisir soit pour les incorporer aux Ministères, soit pour les fermer et en récupérer les fonds. Selon certaines estimations, l’ensemble de ces saisies rapporte à l’État plus d’un milliard de dollars. Cela s’ajoute aux saisies qui frappent individuellement certains politiques et hommes d’affaires fréristes, dont Al-Shater lui-même (condamné à la perpétuité en 2015, ses biens sont saisis en 2016).

Le 14 et 15 janvier 2014 se tient le référendum sur la nouvelle Constitution. Celle-ci prévoit, entre autres, de « […] soustraire le budget militaire à l’examen parlementaire, et partant à tout examen publique […]. Alors que la Constitution de 2012 stipulait que le budget militaire doit être discuté par un Conseil national de défense, dirigé par le président […], la nouvelle Constitution stipule (article 203) que le budget militaire est “inclus en un chiffre unique” dans le budget de l’État ». (Gilbert Achcar, Symptômes morbides, op. cit., pp. 169-170). Taux de participation à 38,6%, et taux d’approbation (invraisemblable) de 98,1%. Il est vrai que, contrairement au référendum de décembre 2012, les salafistes de Nour soutiennent maintenant l’armée. Quoi qu’il en soit, le résultat pousse le président intérimaire Mansour à promouvoir Sissi au grade de maréchal. Mais ce dernier démissionne de l’armée pour mieux se consacrer aux élections présidentielles. Par ailleurs, une épuration anti-Frères a lieu au ministère de la Justice. Le tribunal de Minya (ville au sud du Caire) condamne 37 islamistes présumés à la peine capitale et 492 à la perpétuité. Même traitement pour 683 individus en février. Au total, environ 2.500 civils sont morts et 17.000 ont été blessés dans les huit premiers mois après le putsch (et entre 22.000 et 41.000 détenus politiques sont incarcérés).

Le 26 et 27 mai 2014, se tient le scrutin présidentiel. Le nassériste Sabbahi est le seul adversaire de Sissi. Plébiscite (certainement frauduleux) en faveur de ce dernier, avec 97% des voix. Il bat le score de Moubarak en 2005 (88,6 %). C’est la cerise sur le gâteau.

(à suivre)

R.F. – B.A.,

juin 2018

Notes :

1 MENA-OECD Investement Programme, Egypt National Investment Reform Agenda Workshop. Background Document, 17 mai 2006; www.oecd.org/mena/competitiveness/36807408.pdf.

2 Karim Badr el-Din, Privatisation: a key to solving Egypt’s economic woes, 3 novembre 2014; http://blogs.worldbank.org/arabvoices/privatization-key-solving-egypt-s-economic-woes.

3 Cf. Shana Marshall et Joshua Stacher, Egypt’s generals and transnational capital, «Middle East Report», n. 262, printemps 2012, pp. 12-18.

4 Cf. Maria Cristina Paciello, Economic and social policies in Post-Mubarak Egypt, «Insight Egypt», n. 3, novembre 2013.

5 Cela ne signifie pas que tout allait bien pour la population. Cependant, même lorsque les retombées d’une phase de prospérité sur le niveau des salaires ou la consommation paraissent négligeables, on trouvera toujours que ces derniers étaient meilleures en condition de prospérité qu’en condition de crise.

6 Lucie Ryzova, The battle of Cairo’s Muhammad Mahmoud Street, 29 novembre 2011; https://www.aljazeera.com/indepth/opinion/2011/11/201111288494638419.html.

7 Sur 51,9 millions d’ayant droit et 86,89 millions d’habitants.

8 Pour résumer à l’extrême, les discriminations qui touchaient les bédouins du Sinaï – sédentaires ou nomades – puis le vide administratif et de pouvoir provoqué par la chute du régime, ont débouché sur l’émergence de plusieurs guerrillas jihadistes contrôlant des bouts de territoire, hostiles au pouvoir central égyptien aussi bien qu’à Israël. Le plus important de ces groupes, Ansar Bayt al-Maqdis, s’est signalé pour ses attaques contre les troupes de l’armée et contre le gazoduc par lequel l’Égypte exporte son gaz vers Israël. Bien qu’initialement autonome, Ansar Bayt al-Maqdis a affiché son allégeance à Daesh en 2014.